其实老马在HDC 2025上就见过Mate TV了,只不过那会还没叫这个名字。当时写了篇《移动端体验无缝移植!华为首款鸿蒙旗舰电视掀起家庭场景革命风暴》。大概是标题太正经,写得太端着,发出去也没激起多少讨论。

倒是前几天这场 Mate TV 的技术发布会,老马的一条朋友圈发出去,微信里热闹起来了。友商的几位老板接连发来私信“问东问西”,连我们那个 “中国最懂电视的大 V 群”里,都聊出来了好几页的聊天记录 。

其实细数下来,如果去过HDC的话,这次沟通会抖出的 “新东西” 并不算多:无非是正式定下 “Mate TV” 的名字,半公开的说了芯片的使用情况,最后再曝光了手写功能。但行内人都清楚,华为肯把 “Mate” 这个名字往智慧屏上贴,本身就是种态度。

既然Mate TV要等9月份才会正式发布,也别光等着,大周末咱们来聊五毛钱儿的……

Mate TV真的不是电视

老马先摆明自己的观点,虽然华为这次叫了“Mate TV”, 却早跳出了电视的范畴 —— 它更像智慧屏的 “终极形态”,论重要性,怕是要压过当年的 X65 和 V75 SUPER。如果你问,所谓的“终极形态”是什么?当下来说,可能就是手机……

就像华为终端 BG IoT 产品线总裁余隽说的那样,本来想叫它”HUAWEI Mate Smart Screen”的,但是这样太长了。而且这么大屏幕的产品,很多人看一眼就说这是电视,那就干脆叫“Mate TV”吧。这其实反应了一个心态,当华为不再如前几年一样纠结于“智慧屏与电视不同”时,他们也真正得理解并看透了这个行业。名字也不过是人们以“形和场”区别同一种东西用的,随身智慧屏就是手机,桌面智慧屏就是PAD,挂墙上的智慧屏就是电视…… 或者叫他超大号手机也一点毛病都没有啊~

回到我的小标题上,大家可能要笑老马,你都说的的这么明白了,为什么反而自己还要纠正它是手机而不是电视。老马并不纠结名字,只不过想明确的告诉大家,华为这是把整个 “手机的产品逻辑” 几乎完整的移植到了大屏上。芯片、系统、UI,甚至连指尖的交互,都在往手机上靠 —— 说它是台 “巨幕手机”,或许比 “电视” 更贴切。

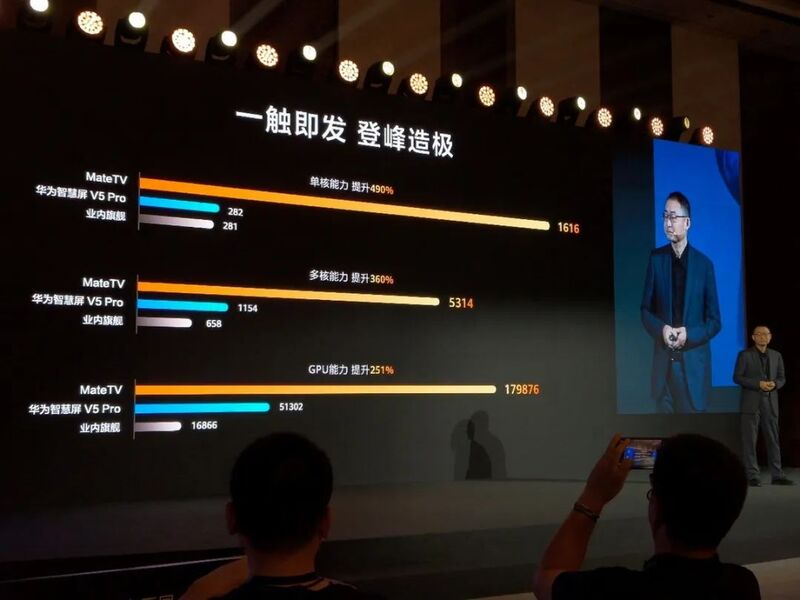

芯片是最显眼的例子。Mate TV 干脆把传统电视的 SOC 扔了,直接塞了颗华为旗舰手机同款的麒麟芯片(老马猜是9020);官方的数据说和行业内典型的旗舰电视芯片相比,这颗芯片单核性能在 6 倍左右,多核性能接近 10 倍,GPU 能力超过 10 倍。

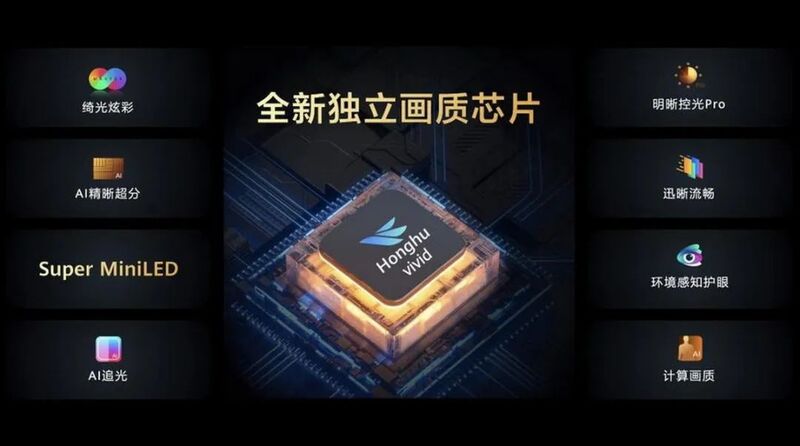

之前 V5 Pro 上那颗 V900 芯片的一部分被单独拆出来形成了 " 鸿鹄 Vivid " 独立画质芯片,专管接口、视频硬解码和图像优化,麒麟主 SOC 则扛着系统算力和软解的活儿。这分工看着简单,实则像让短跑选手和马拉松选手同频跑 —— 如何协同这两个芯片的能力、做好分工、最后到统一呈现,没点硬功夫根本捏合不到一起。

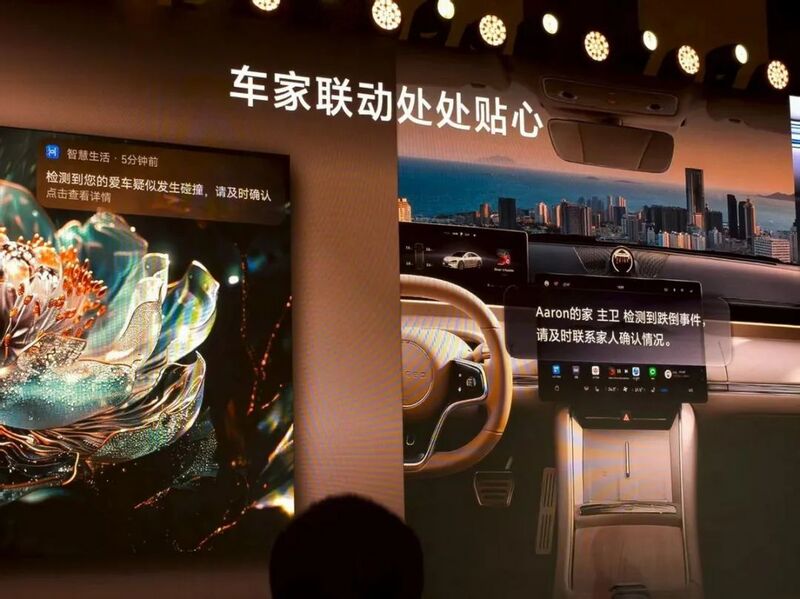

系统更是熟门熟路的鸿蒙味道,纯血的HarmonyOS 5,桌面是手机同款的卡片设计,连下拉菜单的逻辑都没差,用过华为手机设备的人都可以无障碍上手。最要紧的是 “跨设备流转”—— 手机上没看完的剧、平板上没画完的图、电脑上没开完的会,超 100 种场景都能直接续到 Mate TV 上。用过华为设备的人都懂,这种 “无缝” 不是投屏能比的,不用再搞专门的应用商店,只要是为了鸿蒙开发的APP全部都可以装。这意味着什么圈里的人可能都知道,咱不能再多说了,万一让总局领导看见呢……

打开Mate TV,界面、图标、动效,甚至光标划过的轨迹,都跟华为的手机、Pad、PC 拉齐了,还加了套新的光场视效设计,连 UI 本身都是 4K 的。说白了,会划手机屏幕的人,拿起来就会用这台电视,新老用户不用费劲儿学。您还真别觉得 UI 是小事 ——真上手体验过 Mate TV 的界面才知道,那种高清细腻的切换动效,特意设计的 " 追光效果 ",像当年第一次见 Win10 界面似的,让人过目不忘。这还不是谁都能学的,背后得有算力撑着,就像老电脑跑不动 Win10的特效一样,换别的电视,怕是早卡成了PPT。

交互更是扔出了 “王炸”。华为智慧屏的交互本就属行业第一档,之前灵犀指向遥控出来时,也就海尔能勉强跟上。这次直接端出 “灵犀全家桶”:灵犀指向遥控 2 加了星闪连接,UWB 定位准了不少,光标帧率飙到 240Hz,指向精度提了 56%;灵犀悬浮触控我在 HDC 那篇稿里写过,手游党该懂 —— 之前的手游投屏都是 “伪场景”,这玩意握着跟横握手机没差,按键配置靠齐手柄,老马家这么大的娃拿起来就会搓招。

最意外的是灵犀手写套装。老马在HDC 时没见着,这次上手试了试:星闪连接搭着激光雷达定位,笔尖还有压感,不用在屏幕面板上做文章,既保住了画质,又留着超薄的边框,写起来跟在黑板上一样顺滑。有大 V 说这功能太小众了,而且技术方面也并不多新鲜,可对有娃的家庭来说,讲题时在大屏上划重点、写公式,不比盯着 Pad 强?况且这象征意义摆在那:有了这 “全家桶”,手机、Pad 能干的,Mate TV 还有啥不行的?

Mate TV才是华为扔的核弹

老马很清楚的记得,当年华为第一代智慧屏发布时,行业慌得够呛,头部企业都悄悄找公关公司做应对预案。但是这次不同,感觉很多企业的营销大佬,只是出于好奇来打听情况,有问屏幕使用的(老马猜测,110寸应该是BOE的UB CELL,98寸及以下应该是华星的WHVA),有问价格的,还有问出席嘉宾的。只有两位企业的技术大佬表示了担忧:”我怕我们赶不上了”。至于他为什么这么说,我们下一个问题再谈。

老马个人认为,Mate TV 才是华为进入电视行业 6 年后往行业里扔的“核弹”!

这份重量,甚至可以从华为人的自信和重视中看出,没正式发布就开了两场小范围的专项体验会。终端 BG IoT 产品线总裁余隽亲自站了一个半小时,讲得特别细,连 “光标帧率 240Hz” 这种小细节都记得分明。他说Mate TV立项三年,团队的付出 “超出常人想象”,高层能一致拍板用 “Mate” 命名,本身就是最高认可。

再说思考!行业这些年都在琢磨 “怎么把用户从手机上拉回电视前”,可仔细想想,电视除了屏幕大和所谓最核心的音画质好,实在没什么拿得出手的优势。如果用户没有这份追求,确实可能连存在的必要都没有!

几年前大家都投入 “游戏电视”赛道,很热闹但是也只拉回了些主机玩家。咱瞧瞧数据在那摆着:中国手游玩家是主机玩家的 57.8 倍,差了 6.56 亿人。不是手游玩家不爱用大屏,而是是真没法爱 —— 要么没电视端版本,要么电视性能跑不动,就算能跑动,操作依然在手机上,抬眼看着电视,这不是TLKZFP……(有辱斯文,自行脑补吧)

可 Mate TV 是 “巨幕手机” 啊。性能比手机还敢放 —— 不用考虑续航,不用挤散热,芯片能火力全开;灵犀悬浮触控用起来又跟手机同源,手游不用专门开发只要手机上有,一“点”就能玩,画面又大又亮声音又好听,这下除了必须平躺才能玩游戏的总不会有人拒绝了吧。因为消费者的心里是,“小孩子才做取舍,我都要”,只有提供比手机全面提升的体验,而不需要舍弃什么,才能赢回用户的时间!

教育场景更不用多说。有摄像头,有手写套装,孩子用大屏上课,既护眼,又在父母眼皮底下,讲题时画重点、写公式都方便,要PAD还有何用?

老马举这“两个栗子”,其实是想再次重申一个观点:电视从来不是智慧家庭的核心,只是某个场景里的优势设备。谁也取代不了手机在人们心里的位置,与其费劲抢用户,不如 “成为手机的延伸”。并且现在华为的手机、平板、电脑、穿戴设备卖得越来越好,鸿蒙智选、鸿蒙智行的朋友圈也越扩越大,“鸿蒙全家桶” 的场景诱惑力只会越来越强 —— 用户习惯了这种 “在哪都一样顺手” “随时场景可以衔接”的生态,再回头看那些只能看剧的电视,怕是就 “入不了眼” 了。

所以,别只在行业的固有范畴里审视华为Mate TV的价值了,就算只论本质的音画质,华为智慧屏也越来越强大了,你知道有多少原来索尼的工程师现在正在给Mate TV调教画质吗?算了~多说无益,等产品发布后,相信大家都会对比的!

我看友商谁敢第一个用鸿蒙?

最后说说行业竞争的问题。之前提过的那位友商技术大佬的感慨说怕赶不上华为了,其实是从技术层面看,芯片、系统、连接协议这三大核心,华为和其他品牌确实形成了代际差。

华为在芯片上的优势谁也追不上,这是很多人很长时间的努力才突破的,和TCL的面板优势一样,别人不可复制。目前行业内除了三星、LG,多数电视企业都得靠联发科、联咏这些供应商。就算能买到海思 V900和联发科 Pentonic 2000,跟麒麟芯片比,性能和算力依然差得远。往后 AI 大规模落地,性能和算力的差距只会越拉越大。这事儿挺无解的,总不能去买一颗天玑9500当电视 SOC,再外挂画质芯片吧,哈哈~

但也有有解的!系统和连接协议其实是敞着的 —— 老马在HDC还写过一篇《技术乘法效应:星闪连接底座 X 鸿蒙智能中枢重构智能家居产业逻辑》,当时就说过,开源鸿蒙和星闪都摆在那。虽然有各种困难、问题、惯性、商业利益等存在,但真想用,总能找到路。

话都说到这儿了,我们不妨聊个小彩蛋,省了再写一篇稿子:

前几天余承东在央视《对话》节目不知道行业里有多少人看了,鸿蒙 5.0 的纯血鸿蒙终端数量已突破 1000 万台。这个数字的意义不止于 “规模”—— 更重要的是它背后的协同效应:眼下中国科技与互联网企业正集体推进 APP 适配,虽说从适配数量到功能完善度仍有提升空间,但这股集中投入的势头,已显露出不可逆的增长态势。

这股势能的根基,一方面和华为自身的扩张有关,华为手机、平板、PC 等终端的销量持续攀升,为鸿蒙生态沉淀了庞大的用户基数;另一方面,鸿蒙智行的 “朋友圈” 不断扩容,车端生态的铺开,正让 “人车家” 的场景闭环逐渐清晰。

而这恰恰戳中了很多家电企业的核心诉求。当下行业渴求的 “人车家生态”,本质是要打破设备间的场景壁垒 —— 不是简单的设备互联,而是从系统底层实现场景流转。比如车机上未听完的音频自动续接到家里的智慧屏,或是家电状态通过车载屏幕实时同步,这些场景其实已经在Mate TV上落地了。老马几乎没有见到,有家电企业和汽车企业谈过跨场景合作,就算谈了靠传统的对公协议对接或表层合作也很难实现。但接入鸿蒙生态后,借助其分布式软总线技术,从底层搭建场景的成本会大幅降低。

更关键的是,企业不必顾虑 “生态闭环” 的限制。鸿蒙本身是开源的,归属开放原子开源基金会,并非华为专属。这意味着它的技术框架对全行业开放,企业既能依托鸿蒙的底层能力快速搭建场景,又能保留自身的产品特性 —— 这种 “开放共建” 的属性,还是会有很多企业有顾虑吗?

汽车行业的竞争烈度早是公开的修罗场,问界势头正猛时,多数中国车企却没将华为视作对手 —— 反倒有了尊界、享界、智界这些 “界” 字辈的呼应,连岚图都直接用上了华为的智能驾驶方案,透着股 “借势而非对立” 的通透。

可到了家电行业却总显得踟蹰。白电好歹算迈出了步子:这阵儿热度不低的美邦空调,干脆一头扎进了鸿蒙智选;就连曾重度自建生态的海尔、美的,也松了手 —— 部分产品接入鸿蒙生态,星闪技术也在积极引入,多少有了些开放的尝试。

就黑电却仍在原地打转。其实今年 3 月是有一个契机的:谷歌宣布停止维护 Android 开源项目(AOSP),将开发转至内部闭源分支,这对高度依赖 AOSP 的显示行业来说是一个不大不小的信号,不知道是不是会有企业开始考虑接触鸿蒙。当然,白电产品通过标准化模组即可快速实现硬件适配,其软件逻辑多为线性控制流程,无需复杂的多任务调度或图形渲染,接入鸿蒙是比较容易的。电视则要解决芯片架构差异、显示链路重构、外设兼容性等等诸多问题。上文提到的C大佬据说还专门接触过开鸿(OpenHarmony)探讨可行性,经过一番调查后说困难挺多,并表示开鸿当前在消费电子领域的工具链仍不完善,例如很多驱动就需从零构建适配,还要自行解决音视频解码、多屏协同等复杂模块的开发。可能我们的企业还在等待安卓彻底卡脖子的一天,或者是能直接套用鸿蒙智能座舱那样成熟的全栈整合方案吧……

但是老马总感觉汽车行业已经珠玉在前,综合行业形势、用户基础、场景优势和政策导向(比如TVOS5.0就支持鸿蒙生态),并随着开鸿的工具和生态的逐步完善,智能电视行业或迎来接入机遇,我们一起看看那个哪家传统电视企业敢于第一个拥抱鸿蒙吧。

写在最后

扯远了,我们收回来总结一下吧!

第一,Mate TV 绝不是传统电视的 “同类” 了。它是华为用三年熬出来的 “新物种”,也是智慧屏往终极形态走得最近的一次 —— 让电视真正成了智慧屏幕在 “家庭场景的必选”,这个改变可能会是决定性的。

第二,对行业来说,它该是面镜子:别再死磕 “抢用户时间”,不如想想怎么跟用户的核心设备 “搭伙”;也该是盏灯 —— 华为有麒麟芯片这样的 “杀手锏”,但也把鸿蒙、星闪这些开放出来了,请大家不要无视,更不必焦虑,想想我能学到什么,哪些我能拿来用。

第三,这个时代背景下,犯不着把华为当假想敌。它的对手是谷歌和苹果等生态霸主,它在带着中国科技产业往自主创新、生态协同的路上走,也许我们可以学学车企,重新定义一下“竞合”。

至于 Mate TV 最终能掀多大浪?等售价公布那天,和年底看看市场成绩,或许就能见分晓了。

今儿老马就叨叨这么多吧,谢谢每一个耐心看完的朋友。可能有很多硬伤和站着说话不腰疼的话,甚至传递了错误的信息,欢迎大家批评指正,我会修改、学习……

责任编辑:李楠

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【解局】某广电全国通讯榜首,“低调封神”,咋干的? 2025-08-22

- [常话短说] 【重磅】某省广电大踏步前进,终“开整”!哎! 2025-08-21

- [常话短说] 【信号】全国广电政企业务大排名! 2025-08-19

- [常话短说] 【重磅】某地推行“免一批,减一批”模式! 2025-08-18

- 内容广告+传统广告测量难统一? 2025-08-15