10月27日下午,清华大学影视传播研究中心副主任,长聘副教授,博士生导师梁君健发布《跨屏融合生态下电视大屏高质量发展研究报告》。报告历经一年研究策划,通过翔实的数据分析了多屏共生、业态交融的时代,电视大屏竞争力和角色的不断演变,指出未来行业要深耕大屏无可替代的“家庭共享”场景与“沉浸式”体验。

值得一体的是,在10月30-31日举行的「天津论道暨第30届智能视听与科技创新产业论坛」的“跨屏商业论坛”中,嘉宾们谈及跨屏概念演进、小屏营销经验、用新技术塑造品牌心智,以及数据赋能增长、车载屏潜力和双屏联动等,探寻跨屏商业新路径。更多内容请关注专题报道。

为精准把握大屏发展脉络,清华大学影视传播研究中心历经一年的调研,覆盖全国32个省级行政区,投放超过5000份问卷,最终筛选出4780份电视大屏用户样本,并结合100场线下深度访谈,最终形成了关于电视大屏高质量发展的报告。

一、大屏受众特征:

年轻化、消费潜力足、家庭场景

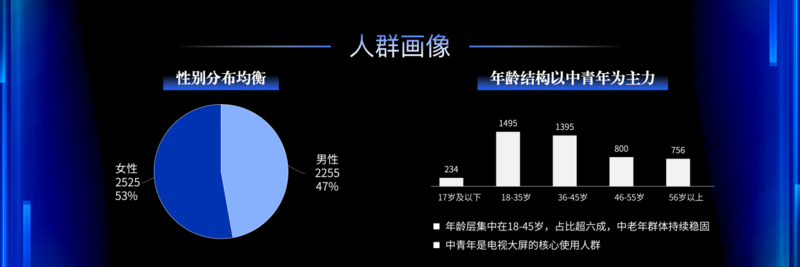

从年龄维度来看,年轻用户正在回流。调查显示,大屏用户以中青年为主力。其中18-45岁用户占比超过六成,56岁以上中老年群体相对稳固。电视大屏不仅成功吸引了主流消费群体回归,也持续保有中老年用户的持续青睐,年轻化趋势为生态注入持续活力的同时,也维持了用户群体的多元性。

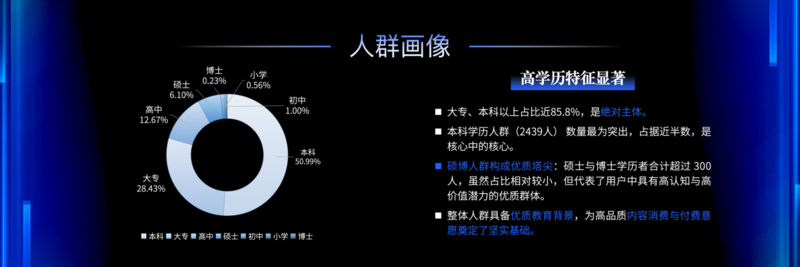

在学历层面,高学历特征尤为显著。大专、本科以上学历用户占比接近85.8%,其中本科学历用户达2439人,占据样本总数的近半数,是绝对核心。这为高品质内容消费与付费意愿奠定了坚实基础。

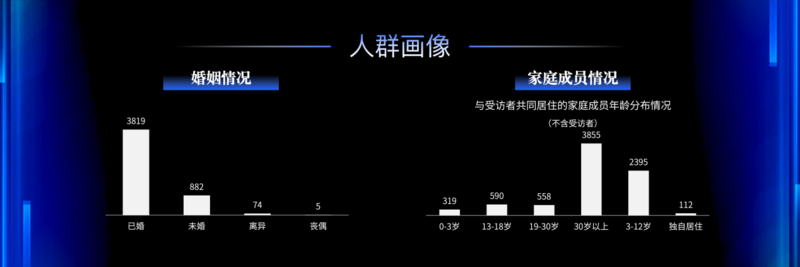

婚姻与家庭结构方面,已婚用户有3819人,占比超八成,大屏用户呈现“跨代共居”特性。在夫妻、亲子乃至多代同堂的复杂家庭结构中,电视大屏成为维系群体情感联结的“家庭客厅”。

综合来看,“人群结构稳固、消费潜力雄厚、家庭场景明确”共同构成了电视大屏生态增长的“黄金三角”,也为行业后续内容创作与服务升级提供了清晰的用户导向。

二、使用决策:

从观看习惯到社交互动

重塑家庭价值中心

电视大屏已经通过高频使用、精准内容匹配与深度家庭互动,在家庭占据价值中心地位。

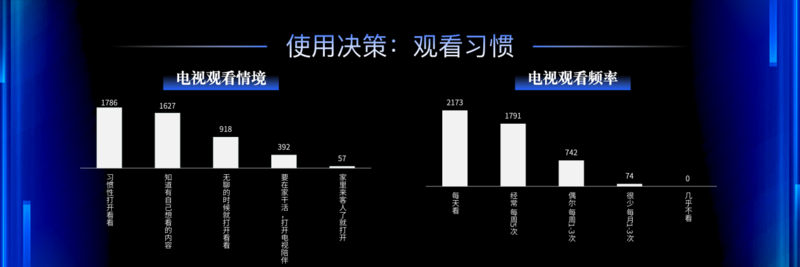

(一)观看习惯上,大屏陪伴性特征凸显

从观看习惯上看,每天观看电视的用户有2173人,经常观看(每周5次)的有1791人,两者合计占比82.9%。用户观看时间显示,大屏没有被碎片化消费“打败”。65.6%的用户单次观看时长集中在2-3小时,还有11.5%的用户单次观看超过3小时。用户开机动机呈现“双轮驱动”特征:1786人选择“习惯性打开看看”,1627人因“知道有自己想看的内容”而开机,前者体现电视已深度融入生活节奏,成为提供稳定感的“陪伴仪式”;后者则显示用户强烈的主动观看倾向,是“主动娱乐”的核心引擎。75.9%的用户“周末和平时都会看电视”,大屏已突破“周末专属”或“晚间特定时段”的传统界限,转型为覆盖全时段、服务全场景的日常陪伴型媒介。

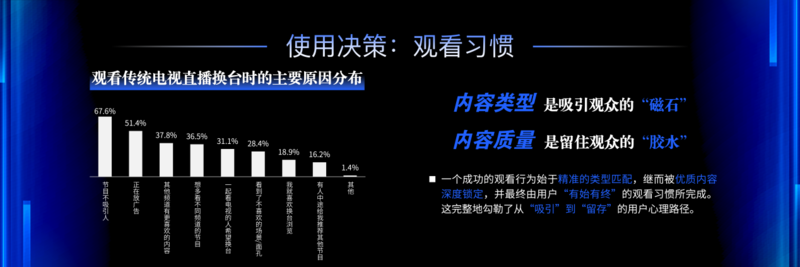

在广告应对与换台行为上,面对传统电视直播插播广告,近半数用户会选择玩手机、起身活动或上厕所,恰好匹配短暂休息需求;也有近40%的用户会“看广告”,尤其是当广告具备创意属性(如原班人马中插、情节小剧场)时,能成为正片的延续与增值。

换台决策则围绕“内容”展开:56.8%的用户因“是自己喜欢的内容类型”而持续观看,67.6%的用户因“节目不吸引人”而换台,这说明“内容类型”是吸引观众的“磁石”,“内容质量”是留住观众的“胶水”。

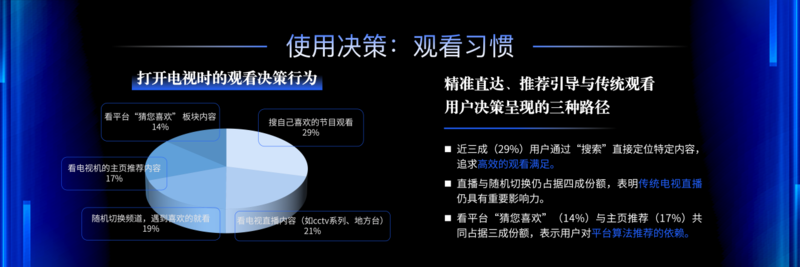

从吸引用户打开电视的决策来看,近三成用户通过“搜索”直接定位内容;四成用户依赖直播与随机切换,传统电视直播的影响力不容忽视;还有三成用户参考平台“猜您喜欢”(14%)与主页推荐(17%),表明算法推荐的影响力正在提升。

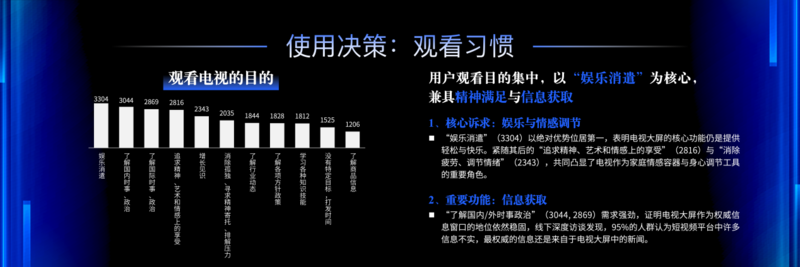

(二)观看内容以娱乐为主,兼顾多元需求与品质要求

从观看目的来看,用户需求高度集中:3304人以“娱乐消遣”为核心目的,2816人追求“精神、艺术和情感上的享受”,2035人希望“消除孤独、排解压力”,三者共同凸显电视大屏作为“家庭情感容器”与“身心调节工具”的角色;同时,3044人通过电视“了解国内时事政治”,2869人关注“国际时事政治”,结合线下访谈中95%的用户认为“电视大屏新闻更权威”的反馈,可见大屏作为权威信息窗口的地位依然稳固。

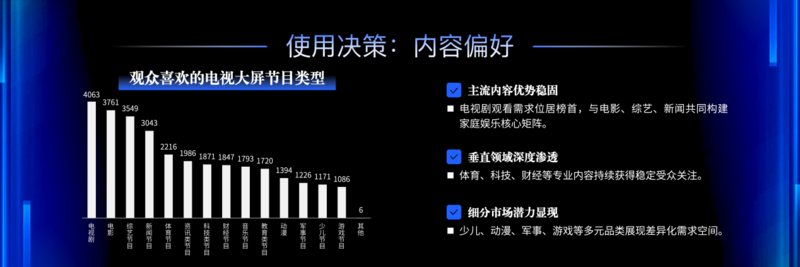

节目类型选择上,电视剧(4063人)、电影(3761人)、综艺节目(3549人)、新闻节目(3043人)位居前列,构成家庭娱乐核心矩阵;体育(2216人)、科技(1871人)、财经(1847人)等垂直领域内容获得稳定关注;少儿(1171人)、动漫(1394人)、军事(1226人)等细分品类也展现出差异化需求空间。

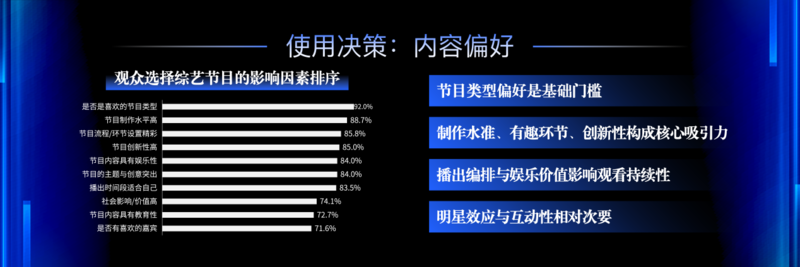

进一步分析内容选择的影响因素:对于综艺节目,“是否是喜欢的节目类型”(92.0%)、“节目制作水平高”(88.7%)、“节目流程设置精彩”(85.8%)是核心考量,明星效应相对次要;对于影视剧,“剧本精彩”(94.1%)与“演员演技水平高”(93.5%)以超90%的重视度位居第一梯度,“喜欢的类型”(92.5%)和“故事情节感兴趣”(92.3%)构成内容过滤器,“制作水平”(90.2%)与“剧情节奏”(91.1%)则保障观看体验。

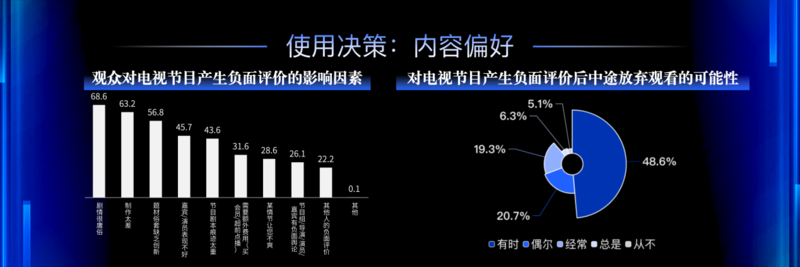

值得注意的是,用户对内容的负面评价主要集中在“剧情庸俗”(68.6%)、“制作太差”(63.2%)、“题材俗套缺乏创新”(56.8%);但即便产生负面评价,仍有77.9%的用户因“希望得知最终结局”、77.3%因“期待剧情反转”而继续观看,超五成用户因“看到一半放弃可惜”的“沉没成本效应”选择留存,这为内容创作提供了优化方向——只要把握叙事闭环与情节新意,仍有机会提升用户留存率。

(三)以家庭共享为核心的社交互动,大屏实现从“独自观看”到“情感联结”

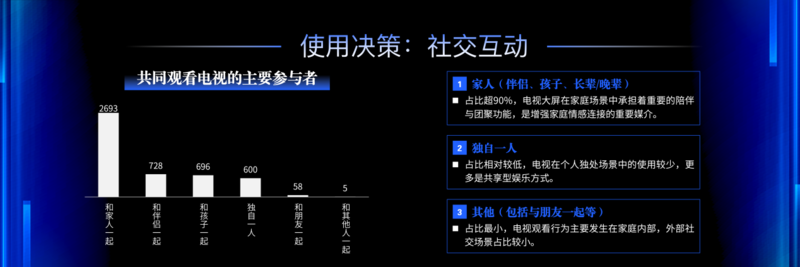

电视大屏的社交互动,核心围绕“家庭场景”展开。从共同观看参与者来看,2693人与“家人一起观看”,728人与“伴侣一起”,696人与“孩子一起”,家人(伴侣、孩子、长辈/晚辈)共同观看占比超90%;独自一人观看的用户仅600人,占比相对较低,可见电视大屏更多是“共享型娱乐方式”,承担着家庭陪伴与团聚功能。

不同观看场景下,内容偏好呈现显著差异:独自观看时,电影(76.4%)、电视剧(73.5%)是首选,体现高度个人化需求;与家人共同观看时,综艺节目(72.6%)、电视剧(78.5%)成为共享主流;与孩子观看时,少儿节目(90.3%)占据绝对主导,教育节目(43.5%)同步凸显——这表明电视大屏需协调多元需求,既是成人的娱乐平台,也是少儿成长与家庭教育的载体。

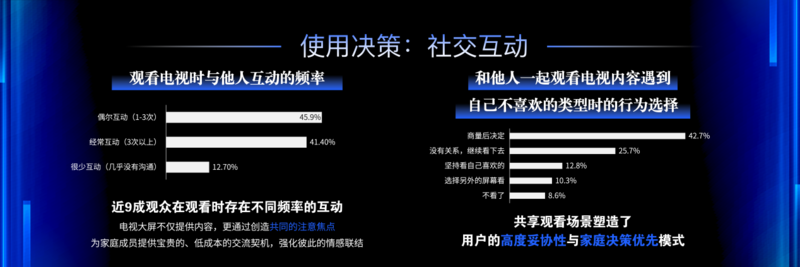

互动频率与决策模式进一步强化了“家庭属性”:近9成用户在观看时存在不同频率的互动,其中45.9%“偶尔互动(1-3次)”,41.4%“经常互动(3次以上)”;当遇到不喜欢的内容类型时,42.7%的用户选择“商量后决定”,25.7%“没有关系,继续看下去”,仅有12.8%“坚持看自己喜欢的”。这体现出家庭收视逻辑是“关系优先的协商型消费”,集体价值远高于个人喜好,用户在共享场景中展现出显著的妥协性与利他倾向,观看乐趣更多来源于家人的满意。

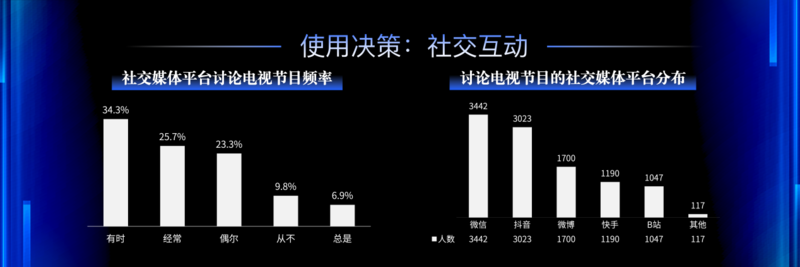

此外,社交媒体也深度嵌入电视大屏观看旅程:超八成用户会在社交媒体讨论电视节目,其中微信(3442人)、抖音(3023人)是核心阵地;73.3%的用户认为社交媒体信息对节目选择“有一些影响”或“很大影响”,78.4%认为相关信息“有用”或“非常有用”;78.7%的用户“愿意”或“非常愿意”参与节目社交互动——这意味着,电视大屏与移动小屏正加速跨屏融合,形成“观看-讨论-参与”的完整闭环。

三、发挥大屏独特优势

开拓电视大屏社交新价值

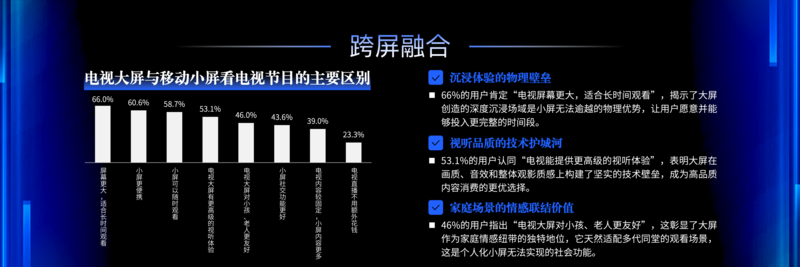

首先要肯定的是,大屏的“不可替代性”非常明确。从满意度来看,近九成用户对大屏内容表示满意,近九成用户对技术体验(比如画质、音效)表示满意,“优质内容+硬核技术”的双轮驱动已经取得了很好的效果。对比小屏,大屏有三个“独门优势”。

第一是“沉浸体验”,66%的用户觉得“电视屏幕更大,适合长时间观看”——小屏适合碎片化刷视频,但看电影、追长剧,大屏的沉浸感是小屏比不了的;第二是“视听品质”,53.1%的用户认可“大屏有更高级的视听体验”,高清画质、立体音效,能带来更专业的娱乐感受;第三是“家庭适配”,46%的用户觉得“大屏对小孩、老人更友好”——孩子看动画不伤眼,老人看新闻不用眯着眼,这种全龄友好的属性,是个人化的小屏很难实现的。

未来,电视大屏的发展方向其实很清晰:以内容为基,持续做用户愿意看、愿意付费的优质内容;以科技为翼,把交互做得更简单,把体验做得更智能;以用户为中心,多考虑老人、孩子的需求,深耕全龄段的家庭场景。只要我们抓住“家庭”这个核心,持续创新,电视大屏在跨屏时代一定能绽放更大的价值。

(作者:梁君健、黄兴、李雨函、颜钰杰,作者单位:清华大学影视传播研究中心)

责任编辑:李楠

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [勾正科技] IPTV月报|2025年9月家庭智慧屏IPTV报告 2025-11-06

- [常话短说] 【解局】中国广电发力直播带“货”?! 2025-11-06

- [常话短说] 【利好】深化与中国广电合作,直播卫星大动作! 2025-11-05

- [常话短说] 【重要】广电总经理联系方式公布! 2025-11-04

- [常话短说] 【重要】广电敬老,很走心! 2025-11-03