“跨屏”早已不是需要用技术术语解释的新鲜概念——当用户在手机上收藏的剧集自动同步到客厅电视续播,当大屏广告里的新品在手机上弹出专属优惠券,当家庭围坐观演时手机端弹幕与投票实时刷新……这些已变成习惯的自然交互,正在重新定义数字生活的连接方式。

这种连接的价值不止于用户体验的优化,更成为品牌应对“碎片化触媒”挑战的关键:消费者的注意力分散在手机、电视、平板等多终端,单一屏幕既无法覆盖完整的用户轨迹,也难以承载“建立认知、激发兴趣、促成转化”的全链路需求。因此,整合大小屏场景优势、构建无缝跨屏生态,不再是可选的营销创新,而是品牌触达目标人群、实现商业价值的必答题。

为了更深入拆解跨屏生态的底层逻辑与商业价值,流媒体网深度对话了欢网科技智能营销双屏策略团队,公司副总裁姜娜及智囊团成员刘冰、赵贝贝、郭铁亮、李婷、陆婧等小伙伴们结合一线实践,分享了他们的用户洞察、落地经验,以及营销思考,为我们拆解了跨屏生态的真实图景。

核心观点

1. 跨屏传播在当下,既是品牌的刚需,也是必须。

2. 用户跨屏需求的本质,是希望获得更优的无缝衔接体验。

3. 媒体进化的过程中不是相互取代的关系而是演化中找到新的定位与发展空间。

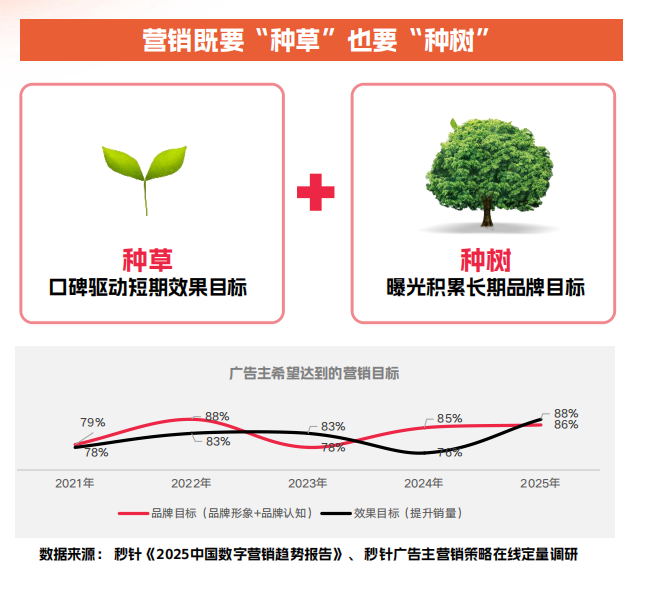

4. 大屏种树,小屏种草。

5. 跨屏联动的核心商业逻辑可能在于:通过打破设备孤岛,将家庭场景转化为可追踪、可互动、可闭环消费的数字生态场域。

6. 让交互从“用户主动发起的麻烦事”,变成“解决实际需求的自然选择”。

解码用户行为:从碎片到全景的无缝体验

谈及当下主流的跨屏行为,姜娜的答案直接而具体:“扫码、语音、投屏。”这三个词,精准概括了当前用户最常接触的跨屏场景,简单操作背后,是跨屏习惯的深度渗透。

倘若进一步细化用户的跨屏行为链,大体可以总结出三类典型模式:“内容延续型”常见于热播剧与综艺观众,大屏观看后用手机搜资讯、参与社群讨论;“场景切换型”在本地生活服务广告中转化率最高,用户家庭场景通过大屏获品牌信息,外出时用手机查询、领券或购买;“社交驱动型”则是用户被大屏内容激发分享欲,通过手机社交平台二次传播,形成“观看-创作-分享”闭环。

本质上,跨屏是用户对无缝体验的追求:既需要跨设备的内容服务连贯性,也渴望通过多屏协作提升效率或深化沉浸感。

CSM数据显示,2025年Q1期间,每天有超过3亿用户同时使用大屏和小屏。从日均媒体消费时长看,人均每日全媒体使用时间超5小时,其中大屏日均消费231分钟,小屏233分钟,且存在158分钟的跨屏重叠使用时段。

当跨屏成为用户的普遍行为,行业就需从技术、生态、运营多维度做好准备,核心是让跨屏从“用户主动发起的麻烦事”,变为“解决实际需求的自然选择”。

在欢网科技智能营销团队看来,对于跨屏业务而言,如果说技术是“地基”,生态协同是“承重墙”,那运营逻辑则是重要的“建筑图纸”。团队成员告诉流媒体网,当消费者的生活轨迹天然跨越场景,单一媒体就必然无法覆盖品牌建设到转化的全链路,运营逻辑亟需从“单屏KPI”转向“全链路用户旅程”设计。“跨屏传播在当下,既是品牌的刚需,也是必须。”

重构商业逻辑:大小屏“双引擎”的协同价值

随着跨屏模式的不断成熟与演进,其蕴含的商业潜能正加速释放。欢网科技智能营销团队将其核心价值概括为“场景流量与沉浸式体验的价值重组”。打破设备孤岛,家庭场景就能变成可追踪、可互动、可闭环消费的数字生态场域,帮助品牌找到目标用户、促进行动,并沉淀立体的用户画像。

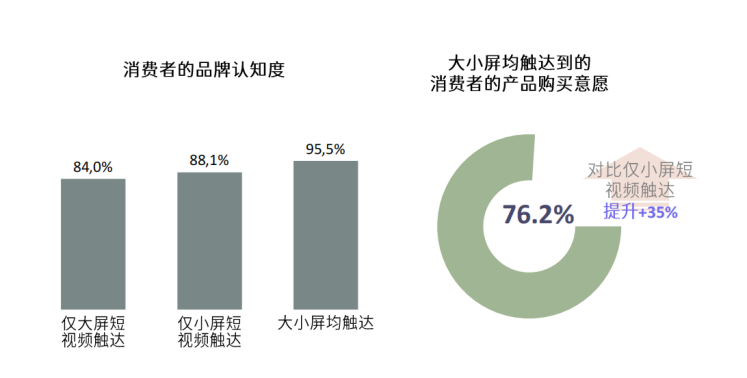

实现这一价值的关键,在于明确大小屏各自的战略角色并实现高效协同。团队成员形象地将其比喻为能力互补的“双引擎”:手机小屏是高频触达的“决策中枢”,用户在此进行搜索、比价等碎片化操作,沉淀个人精准画像,承担交易、社交裂变等转化功能;智能电视大屏是沉浸体验的“情感容器”,用户在此进行长时观看、家庭互动,形成家庭场景画像,承担品牌塑造、情感共鸣等曝光功能。

对此分工,团队内部有一个精炼的概括:“大屏种树,小屏种草”——大屏凭借权威性、不可跳过性成为“家庭心智引擎”,小屏依托随身性、互动性成为“行为转换枢纽”。

经过大量实战案例的打磨与复盘,团队提炼出一套核心方法论:在营销全链路的不同阶段,大小屏的协同策略需精准匹配用户心智,各有侧重。

认知阶段,大屏播放品牌TVC做视觉冲击与权威背书,小屏推幕后短视频做社交预热;兴趣阶段,大屏通过AI识别剧中商品“种草”,小屏弹出限时优惠券刺激需求;转化阶段,大屏悬浮二维码导流,用户扫码下单,或小屏在用户外出场景(如便利店)推送促销促成交易。

这种协同能够创造出三重价值:用户覆盖扩容(大屏触达家庭+小屏触达个体)、数据价值深化(整合家庭偏好与个人行为画像)、场景融合红利(如“家庭种草+外出核销”的高效路径)。

实战检验:跨屏协同的典型案例

这些关于跨屏协同的策略思路,正通过具体合作案例反复验证。近期欢网与支付宝、小红书合作的双屏联动项目引发行业广泛关注,而支撑这一合作的底层逻辑,正是团队始反复强调的“能力互补双引擎”与“大屏种树,小屏种草”理念。

欢网与支付宝合作的“葵花胃康灵”案例是跨屏闭环转化的典范。项目执行策略清晰:夏季肠胃敏感期,品牌核心诉求是有效触达P30+目标人群,激发需求并为药店引流。

团队采用双屏联动策略:在大屏端,通过创意开机+创意贴片组合进行高质曝光,强化品牌心智,广告素材中嵌入合作药店Logo进行提醒;在小屏端,基于支付宝强大的消费数据精准圈定2000万+目标人群,在支付、出行、看病购药、会员等多场景进行广告组合触达。用户被广告吸引后,可通过“摇一摇”等互动方式领取优惠并预约到店,最终凭预约码在药店享受优惠。该模式因精准触达与全场景覆盖显著提升了销量,客户已在2024-2025年持续投放。

欢网与小红书合作的某儿童防晒品牌案例则侧重品牌焕新与认知提升。作为国货老品牌,虽品牌力强,但面临“触达新人群、留住老用户”的挑战,策略上采用“大屏的超级曝光+红书的KFS深化种草”,大屏在亲子家庭观影场景展示品牌广告,强化老国货认知;小红书平台则进行产品种草,共同解决品牌认知问题。此次合作的深层价值在于,既帮助小红书原生品牌“破圈”升级营销(种草同时利用大屏“种树”扩大认知),也帮助大屏客户获得“验草”的效果验证。

上述两大案例,虽目标一者重“效”、一者重“品”,路径却高度同源,共同验证了“能力互补的双引擎”模型在实战中的普适性与强大效能。这种“品效接力”模式,不仅解决了传统营销中品牌建设与效果转化相互割裂的长期痛点,更实现了营销资源在跨屏生态中的高效配置与价值最大化。

前瞻未来:起步成长期的挑战与布局

尽管在跨屏领域已积累不少实践成果,但欢网科技智能营销团队对行业阶段有着清醒判断:当前跨屏商业化仍处于“起步成长期”。机遇巨大,挑战亦不容忽视。

挑战方面,市场环境紧缩使客户极致追求ROI即时转化;跨屏数据打通、交互产品开发仍有瓶颈;数据安全合规与大小屏流量标准不统一,品牌对大屏曝光归因、跨屏ID打通等技术的成熟度仍存疑虑。

不过机遇也在谨慎中孕育。一方面在于技术的持续演进,NFC等便捷交互技术,有望成为连接物理世界与数字场景、简化用户操作并深化体验的关键桥梁之一。当前,支付宝线下的“碰一碰立减”,分众框架边的“碰一碰领红包”等应用,已展现了NFC的便捷性。团队成员认为,未来这项技术很可能进入家庭,成为电视的“超级助手”,进一步降低跨屏互动的门槛,提升用户体验。

另一方面在于品牌的合作意愿正稳步升温,只要能控制测试成本,且数据能初步验证效果,多数品牌都愿意尝试这一新兴营销路径。

团队成员向流媒体网分享了其保持战略定力的经验:“坚持价值导向,做正确的事”。同时,他们也描绘了一幅未来产业图景:“跨屏商业化可能的一个趋势是设备协同向场景智能跃迁,未来将呈现技术驱动、场景无界、生态共融状态。需要打破‘设备中心论’,转向‘场景操作系统’思维,掌握场景定义权。”

而走在探索前沿的欢网科技,其跨屏商业化的未来布局也愈发清晰。姜娜向流媒体网透露:“公司正在积极推进欢网营销实验室,让更多可能性呈现,在客户和用户之间搭建多元沟通的桥梁。一方面基于客户需求,将欢网对行业的理解与整合能力转化为更高的营销效能;另一方面,基于大屏阵地,进一步开放欢网的系统层能力、应用层能力、内容以及数据能力,与行业多平台打造联合产品,共同服务客户的多元化需求以及更多元的客户。”

这一战略背后,是欢网科技正在向跨屏生态的“架构师”与“连接器”角色演进。其未来一定不再局限于单一技术的突破或个别案例的成功,而是要构建一个开放、协同的“场景操作系统”,通过将底层能力模块化、产品化并向行业开放,降低跨屏创新的门槛,最终让“场景智能”融入万千用户的数字生活。

这条路注定是“难而正确”的,但它所指向的,正是一个打破设备孤岛、以用户需求为中心无缝流转服务的未来。欢网的探索,无疑为整个行业的破局与跃迁,提供了关键的支点。

关联阅读:

责任编辑:凌美

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【重要】广电专家名单公布,都有谁?! 2025-08-26

- [常话短说] 【解局】某省宣布标清盒子退出,高标清同播标清信号停播! 2025-08-25

- [常话短说] 【解局】某广电全国通讯榜首,“低调封神”,咋干的? 2025-08-22

- [常话短说] 【重磅】某省广电大踏步前进,终“开整”!哎! 2025-08-21

- [常话短说] 【信号】全国广电政企业务大排名! 2025-08-19