最近,海外短剧市场闯入了一匹新的黑马——FlareFlow。这款来自中文在线的短剧App,仅用了五个月便闯入了美区娱乐免费榜双端前五、海外短剧免费榜双端前三,且下载与收入曲线双线拉升。

它的口号也非常简单直接:「一分钟的故事,全世界的共鸣」。

听起来有点熟悉?确实。套路、买量、热榜、爽感节奏、充值币系统……看起来像是「ReelShort 2.0」版本。但不同的是,这次的FlareFlow,没再走「猎奇+狗血」这个老套路,而是打出了情感共鸣、社会议题、全球化叙事的组合拳。

比起「霸总爱上我」类剧集的直白套路,这种建立在文化中立和情绪共鸣上的内容,显然更容易在国际语境里被理解,也更吃香。

而FlareFlow最大的武器,其实是AI。

中文在线自研的大模型——中文逍遥,深度参与了剧本生成、对白润色、节奏重构,甚至本地化改编。用一句话总结就是,人类编剧提供灵感,AI完成工业化。当别的平台还在纠结翻译、配音和节奏差异时,FlareFlow已经能实现一周发展十个题材,一天出十个片段的效率了。

AI的介入不仅意味着降本增效,还让短剧生产变成了可复制、可调速的工业体系。当内容从创意变成数据、从情绪变成算法标签、从主观叙事变成结构模板,一切都开始变得高效了。这也让FlareFlow在算法和买量竞争的红海中,在内容效率上拥有了不俗的优势。

从网文「帝国」到短剧矩阵

很多人以为FlareFlow是一场突如其来的奇迹,但其实,它是中文在线二十年内容积累的结果。这家公司并不新,从最早的「网文时代」到现在的「AI时代」,它见证了中国数字内容的每一轮风口,也经历了无数内容形式的兴衰轮回。

在那一个个潮水起落的节点里,中文在线都没有离开一个核心命题,那就是内容如何被重新生产、重新分发、重新消费。

从17K小说网到四月天,中文在线攒下了超过560万种内容资产,拥有450万名作者,这意味着它手里不仅有数量庞大的文本资源,更有一整套成熟的内容生态系统。它就像一个巨大的故事蓄水池,储存着中国互联网最丰富的情绪模板、叙事模型和人物样本。

而FlareFlow的出现,只是这座内容金矿的又一次外化。

这些年,中文在线一直在琢磨一个问题,那就是如何把文字的情绪,变成视频的张力?在过去的网文生态中,阅读是单向的、内敛的,读者在脑中构建画面;而在短剧时代,内容必须是外放的、即刻抓人的。要在一分钟之内讲完一个故事,必须精准到秒,要在有限时间里释放足够的情绪密度。

而FlareFlow,用AI找到了这种节奏。

中文在线自研的中文逍遥大模型成了这场转型的引擎。AI能在成千上万的网文素材中提炼出「情绪模板」,识别哪些冲突能引发共鸣,哪些桥段在不同文化语境中有效。它会自动拆解剧情结构,标出情绪峰值、反转点,和高潮节奏。在此之后,再由人类团队进行视觉化表达、角色塑造和文化润色。

这不仅可以测试 AI 如何驱动创作,也可以验证中国故事在全球叙事中的可复制性。目前,FlareFlow 已在多个语言市场上线,支持英语、日语、西语等版本,并结合本地化配音与文化润色机制,让同一个故事能在不同文化语境中再生。

一个热门题材可以在不同市场被本地改编,同一IP也能在多语种体系中完成再生。故事的共鸣核保持一致,外层的文化语法因地而异。这种IP复用+算法分发的模式,让中文在线构建了一个有点像短剧版迪士尼宇宙的内容矩阵。

然而,但在耀眼的数据曲线背后,FlareFlow也逃不过短剧行业共同的难题,那就是高速增长背后的盈利困境。

热度与亏损,关于短剧出海的「增长幻觉」

FlareFlow的增长看起来几乎无懈可击。下载曲线一骑绝尘,收入增长率翻倍,全球化叙事似乎终于找到了属于它的算法节奏。但当镜头拉远,数据背后的阴影开始显形——

流量之外,利润在哪里?

2025年上半年,中文在线发布的财报给出了答案。营收确实漂亮,增长显著;但净利润却继续亏损2.26亿元。换句话说,FlareFlow的「奇迹曲线」,依然是靠真金白银堆出来的。这并不是中文在线一家的困境,而是整个短剧出海行业的通病。

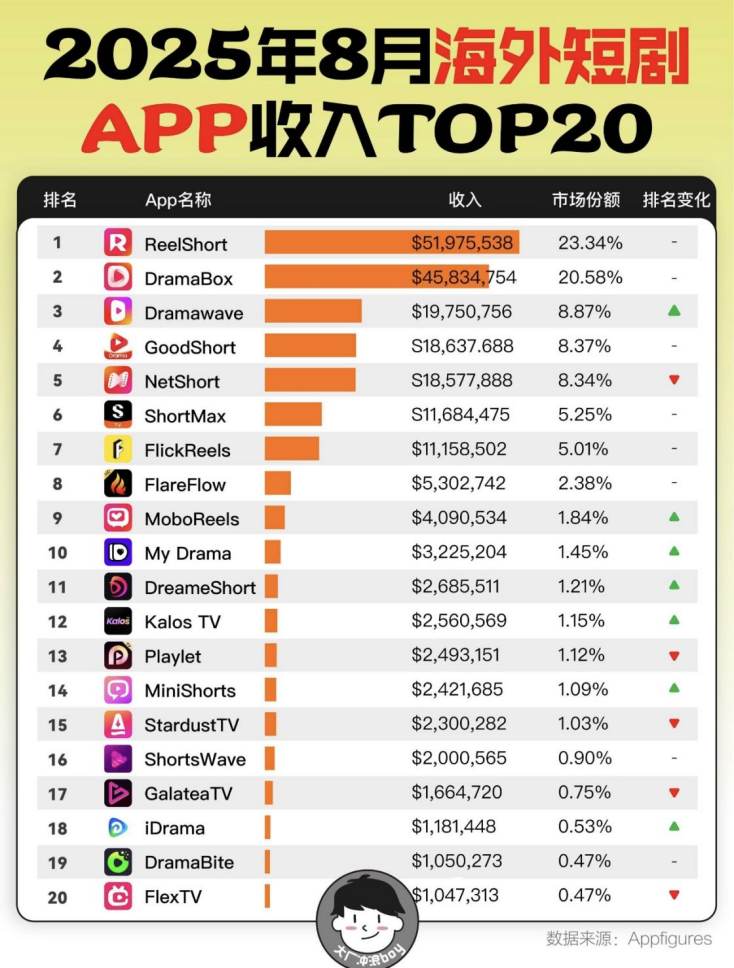

图片说明:2025年8月海外短剧营收排行。图片来源:小红书

根据Mobvista的统计,仅2025年第一季度,海外短剧App的上架数量就超过120款,同比暴增120%。换言之,这个市场早已不是「谁来谁赢」的蓝海,而是一片「卷生卷死」的红海。

在这样的环境下,FlareFlow必须同时面对两个压力。一是投放成本的飙升,Meta、TikTok等广告平台的价格早已不再友好,算法红利逐渐消退,买量的ROI也在持续下滑。二是内容竞争同质化。当「反转、复仇、豪门、禁忌」成为出海剧标配,观众的耐受度正以惊人的速度下降。

于是,FlareFlow不得不做一件几乎是逆天改命的事。那就是用AI和数据,重新定义内容的经济学。

过去,短剧讲求量产爆款,用烧钱来换流量,而FlareFlow更像是一家数据驱动的实验室。它的后台系统会实时跟踪每一部剧的「完播率」「节点留存」「章节付费转化」等指标,算法会在发现曲线下滑时自动标注情节疲软或节奏滞后。创作团队随即接到提醒,立刻调整剧情、缩短段落,甚至重写对白。

某种意义上,这已经不是传统意义的影视制作,而是一种通过算法迭代而产生的创作。AI也不再是辅助,而是变成了导演。故事不再凭灵感诞生,而是由数据决定。FlareFlow的内容团队也更像运营师,而非编剧。

当然,这种高度精算带来了实打实的效率提升。FlareFlow的剧本验证周期已经缩短到了行业平均的一半,它能在同一预算下测试更多题材,能同时通过数据反馈优化剧情走向,让爆款几率最大化。

但另一面也是显而易见的。当所有内容都被模型化,创作的温度也在被稀释。观众的眼泪和共鸣,都被精准计算为了可预测的转化率峰值。

与此同时,FlareFlow也面临着另一种更难逃脱的陷阱。那就是「烧钱换规模」的逻辑,正在消耗长期的盈利能力。海外市场的广告投放极度内卷。每一轮竞价都意味着高昂的获客成本。一旦停止投放,流量立刻下滑,收入便随之崩塌。

更麻烦的是,短剧的生命周期极短。一个剧集从上线到热度见顶,通常只有三到五天。这意味着平台必须以更快的速度补充内容库,才能稳住留存。FlareFlow的AI流水线虽能提升产能,但生产越快、库存越厚,内容成本也越高。

因此,FlareFlow真正的考题,是如何让这种高速运转的机器能走得更远。

短剧出海的「下半场」

当短剧行业的红利周期结束,流量红海中唯一能被长期记住的,一定不是「爆款」,而是「系统」。中文在线很清楚这一点,于是它开始从一个单点平台,转向一个覆盖上游生产与下游分发的完整生态。

算法负责拆解文本、提取情绪曲线、预测用户共鸣,创作团队则用工业标准完成影像化与本地文化适配。最终,所有的生产环节都被纳入一个闭环系统中。

创作团队则用工业标准完成影像化与文化适配,所有环节被纳入同一个闭环系统。中文在线也因此不再依赖单一品牌,而是通过整条内容供应链支撑多个平台、多个市场的同步增长。

只是这一系统的中枢,仍然是AI。

在创作端,AI负责选题策划、剧情建模与风格翻译,甚至能根据目标市场生成文化模板。北美偏爱快节奏与强冲突,日韩注重情绪蓄力,拉美喜欢色彩饱和与反转叙事。在分发端,AI参与素材剪辑、文案生成与广告投放,实时监测CPM表现并动态优化方向。在经营端,则通过用户生命周期模型预测定价、激励与留存策略。

可以说,FlareFlow的商业逻辑,已经被AI重新书写。

但真正的革新,不只是技术,更是文化。

短剧出海的上半场靠信息差,视觉刺激与算法分发,但下半场,则要靠文化与情感的共鸣。因此,FlareFlow想做的,是一种全球可读的叙事方式。

既不盲目输出中国式故事,也不迎合西方审美,而是以普世情绪为桥梁,让故事自然跨越文化边界。

然而,这条路并不轻松。内容生态的搭建需要时间,AI的投入也带来高昂的技术成本。更棘手的,是如何让算法理解文化边界,因为AI能预测情绪,却难以理解伦理。如何在全球叙事中避免「过度模板化」、尊重多元文化,则是FlareFlow必须面对的第二代风险。

不过,FlareFlow的生态化尝试已经在行业内引发连锁反应。越来越多团队开始从粗放流量转向系统化生产和用AI驱动创意。短剧也正告别野蛮生长的上半场,进入结构性竞争的下半场。

速度仍然重要,但决定谁能活下去的,是谁能建立起标准、效率、可持续输出的体系。

每一次点击、每一次停留、每一个付费节点,都在反哺下一次创作。能理解流量逻辑到生态逻辑的转化,才是内容平台开始成熟的标志。

因此,短剧出海真正要在意的并不是冲榜,而是能否建立起一个可持续的内容生态。

1号结语

FlareFlow的故事,是一场狂欢,也是一场清醒梦。它证明了中国短剧的工业化潜力,也揭露了盈利困局的普遍性。

责任编辑:凌美

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【重要】广电总经理联系方式公布! 2025-11-04

- [常话短说] 【重要】广电敬老,很走心! 2025-11-03

- [常话短说] 【冲刺】第三季度报出炉,冰火两重天! 2025-10-31

- [常话短说] 【解局】广电,稳住! 2025-10-30

- [常话短说] 【解局】重要人事变动!广电与移动?! 2025-10-29