1989年,当《篱笆·女人和狗》首次播出时,可能没有人想到它会开创中国农村剧的先河。这部作品及其续集《辘轳·女人和井》、《古船·女人和网》构成了“女人命运三部曲”,展现了改革开放初期封建思想残余与女性觉醒的张力。

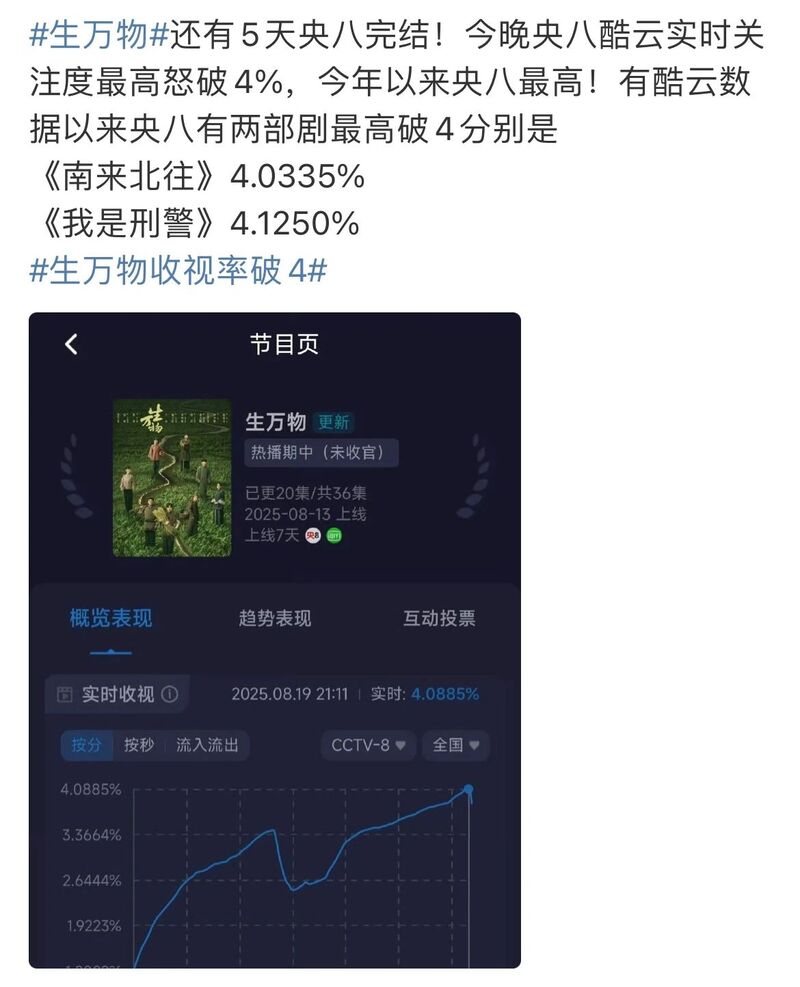

近四十年后的2025年,《生万物》在央视八套黄金档、爱奇艺播出,酷云收视率峰值破4,爱奇艺65小时站内热度破万,打造了现象级的观剧热潮。

从封建压迫的悲歌到乡村振兴的壮丽画卷,中国农村题材剧用半个多世纪的时间,记录了中国乡村最为深刻的变革。

起源与觉醒

中国农村题材剧的起步相对较晚。1989年播出的《篱笆·女人和狗》是真正意义上的开端,该剧改编自韩志君的长篇小说《命运四重奏》,讲述了偏远山村葛家三媳妇枣花因无法忍受丈夫铜锁的刁难而选择“出走”的故事。

“女人命运三部曲”的成功在于它们敏锐地捕捉到了改革开放初期中国农村存在的封建思想残余与女性意识觉醒之间的张力。剧中女性对封建社会的反抗往往通过“出走”这一行为来表现,这成为了当时农村剧的重要叙事模式。

《女人不是月亮》同样聚焦了农村女孩扣儿反抗包办婚姻、追求爱情和事业的故事。这些作品虽然带有浓厚的悲剧色彩,但已经开始展现农村女性争取自主权的努力。

这一时期的农村剧多采用“灰姑娘”叙事模板”,但进行了时代化和本土化处理。它们将矛盾集中在女性反抗和封建压迫之间,即使主人公试图逃离男性社会的束缚,也常常难以彻底成功。这些作品为后来的农村剧奠定了基础,同时也暴露了当时农村社会中存在的深层次问题。

转型与娱乐化

进入21世纪,农村题材剧的画风发生了显著变化,东北喜剧开始盘踞主流市场。以赵本山为代表的本山传媒团队接连推出《刘老根》、《马大帅》和《乡村爱情》系列作品,打造了全新的农村剧范式。

《刘老根》开辟了东北乡村喜剧的先河,几乎达到全民追剧的热度。《乡村爱情》系列则展现了惊人的生命力,一直出品到第十二部。这些作品接地气的风格和频出的喜剧效果收获了大批粉丝,但也导致了观众审美疲劳。

潘长江与林永健搭档的《别拿豆包不当干粮》也延续了东北喜剧风格。不过相比本山传媒出品,这些作品在质感统一性上稍逊一筹。

与此同时,农村题材正剧也有发展,《希望的田野》和《美丽的田野》等剧展现了农民智慧与勤奋的故事。2014年高满堂编剧的《老农民》问世,以史诗般格局聚焦山东农村的时代变迁。

2010年代末,伴随受众审美观变化和互联网兴起,甜宠剧、仙侠剧、偶像剧占据主流,农村剧一度走向没落。2018年播出的《大江大河》作为献礼改革开放30年的农村改革题材剧,豆瓣评分高达8.8,为农村剧带来了新的创作方向。

随后播出的《绿水青山带笑颜》、《远方的山楂树》等剧开始走年轻化、偶像化路线,融入年轻人创业和爱情元素。这种尝试为农村剧注入了新活力,但也面临过度娱乐化的风险。

回归与创新

2020年作为全面建成小康社会的关键年份,国家“精准扶贫”、“脱贫攻坚”政策的大力推行,广电总局号召文娱产业全面支持,扶持了多部相关主题影视作品,农村题材剧迎来新一轮兴盛。

2025年《生万物》的出现,标志着农村题材剧艺术成就的新高度。该剧改编自赵德发的小说《缱绻与决绝》,以1926-1946年的鲁南大地为背景,通过宁、封、费三个家族的爱恨纠葛,展现了农民与土地“生死相依、荣辱与共”的厚重情怀。

《生万物》的成功在于它将土地从生产资料升华为文化符号与精神载体。剧中通过地主宁学祥对地契的病态执念、佃农封大脚在暴雨中护秧的虔诚跪拜、以及村民为保护种子将之藏于山缝等情节,构建了土地的三重象征体系:财富与权力、生命之源、民族生存意志的载体。

这部剧采用了“风暴式开场”叙事策略,打破了长剧舒缓的线性节奏。前三集就呈现了“大婚绑架、父拒赎女、妹替嫁、决裂离家、嫁庄稼汉”五重冲突,女主角宁绣绣48小时内命运逆转,被网友称为“两集顶半部剧”。

《生万物》在艺术表现上也颇具匠心。剧组深入山东临沂、日照等地实景拍摄,甚至依节气规律分季拍摄;服装按照1927年县志复原“粗麻补丁”“务农鞋沾泥”;方言台词如“俺”“拉呱”“知不道”等原汁原味,成功将鲁南方言打造成一种文化符号。

结语

中国农村题材剧的发展史,从一个侧面反映了中国社会的发展和人们价值观的转变。从《篱笆·女人和狗》到《生万物》,从封建压迫的悲歌到土地革命的壮丽史诗,农村剧始终紧密贴合着中国乡村的实际变迁。

九十年代的农村剧主要表现“女性命运”,内容多是严肃悲剧;21世纪初东北喜剧盘踞主流市场;2010年代后则呈现偶像化、多元化倾向;到了2020年代,农村剧在“精准扶贫”政策背景下又呈现短暂兴盛,并出现了《生万物》这样的集大成之作。

这些作品通过对土地的刻画,探索了中国农耕文明的基因密码。在城市化进程加快的今天,剧中那份对土地的敬畏与眷恋,恰恰击中了现代人漂泊的灵魂。当年轻观众为封大脚护秧的情节落泪,为村民藏种子的举动动容,本质上是在与一种渐行渐远的农耕文明基因共鸣。

中国农村题材剧的发展历程证明,无论时代如何变迁,优秀的文艺作品都需要扎根生活、反映时代。只有真实、深刻地表现人与土地的关系,才能创作出打动人心、经得起时间考验的作品。

责任编辑:凌美

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【信号】全国广电政企业务大排名! 2025-08-19

- [常话短说] 【重磅】某地推行“免一批,减一批”模式! 2025-08-18

- 内容广告+传统广告测量难统一? 2025-08-15

- [常话短说] 【重磅】这家广电网络,起飞! 2025-08-15

- 《哪吒2》首周OTT点播频次超7亿!点播周榜断层第一! 2025-08-13