2025年5月22日-5月23日,流媒体网主办的「中原论道暨第29届智能视听与科技创新产业论坛」在河南开封隆重举行。

本届论道以“新局新视 智合聚变”为主题,围绕产业的破局路径展开积极探讨。5月22日下午的“图变·创新——IPTV发展论坛”上,元响智能科技有限公司 总经理 黑维炜发表了题为《智能音响新物种推动超高清“视-听”同步落地》的主题演讲。

以下为演讲全文:

大家好!

作为本次论道会议中可能较为稀缺的参会代表,我来自一家音响企业,很荣幸参与IPTV论坛。虽然我们身处视听行业不同领域,但对超高清技术的关注是共通的。今天,我们想探讨一个新话题:如何通过智能音响推动视听体验的同步升级。

超高清升级带来的蓝海市场

大家可以试想:若想让用户的视听体验提升 4 倍,需要多少成本?从市场现状看:

视觉提升4倍:当前 4K 电视市场渗透率已超 70%,若进一步升级至 8K(像素提升4 倍),用户需增加约5000元预算更换电视机。

听觉提升4倍:从传统立体声(双声道)升级至 5.1.2 环绕声(8声道,含 5个环绕声道、1个低音炮、2个天空声道),仅需约1000元成本即可实现。

从理性数据看,听觉体验提升的性价比显著;而从感性体验看,声音对情绪的影响更为直接——例如观看恐怖片时,关闭声音会大幅削弱恐惧感。正因如此,电影院在硬件投资中,往往将音响与屏幕的预算比例控制在1:1左右。

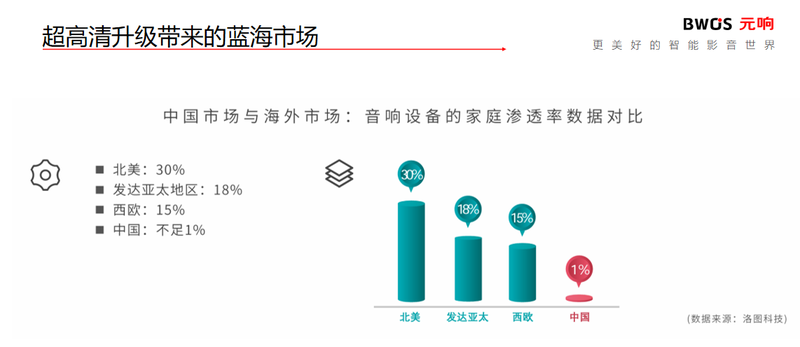

提升声音品质,或许是超高清视听落地的新赛道。这是一片伴随超高清视频发展的蓝海市场,用户对听觉体验的需求正持续增长,且这一趋势已在海外市场得到验证:海外市场中,4K 电视与环绕声音响的配置比例为100:30(即30%用户选择搭配环绕声设备);国内市场这一比例仅为100:1,巨大的差距背后是亟待挖掘的市场空间。

这一现象的成因并非技术或产品不足,而是与国内视听发展路径相关 —— 我们跳过了蓝光时代,更早进入流媒体阶段。为节省带宽,早期流媒体及广电体系对音频质量有所妥协。但如今情况已不同:随着国家相关标准出台,广电行业对视听体验提出同步要求 ——视觉需实现超高清 HDR,听觉需配备三维菁彩声。在此背景下,提升听觉体验的技术难度与市场价值可能更为突出。

环绕声在国内落地缺的是什么?

我们来分析一下,环绕声在国内落地究竟缺什么?为何无论是消费电子市场、运营商市场还是广电市场,都尚未出现环绕声设备的大规模普及?核心原因可归结为三个要素:

一、高性价比音响产品的认知偏差与市场空白

在传统印象中,音响常被视为 “高端奢侈品”—— 消费者普遍认为一套音响系统成本需万元以上,甚至不乏 “十万元级”“无上限” 的认知(如某知名企业家的家庭影院音响系统造价达千万级)。但事实上:

供应链优势:全球 90% 的音响产品由中国供应链生产,仅广东地区就聚集了大量成熟厂商,完全具备提供高性价比产品的能力。

消费误区:市场缺乏对“千元级环绕声方案” 的普及教育,用户尚未意识到低成本即可实现听觉体验的跨越式升级。

二、环绕声内容服务的系统性缺失

1. 内容制作端:

以近期热门音综为例,其宣传重点仍集中在 “高清画质”“互动体验”,却极少提及 “环绕声音频”。事实上,若音综能提供环绕声信号,并通过有线电视、IPTV、OTT等渠道传输,用户将能沉浸式感受“现场级”音质。

2. 产业链瓶颈:

· 成本高企:环绕声内容制作涉及专业设备、技术团队,中小机构难以负担;

· 标准模糊:缺乏统一的内容制作规范,导致不同平台音频格式兼容性差;

· 重视不足:长期以来,行业资源向视觉体验倾斜,音频被视为 “附属品”。

三、自主技术标准与生态的薄弱

1. 国外标准依赖:

国内环绕声领域长期受制于国外技术标准,其授权费用高昂、认证流程复杂,多数企业选择通过代工厂 “曲线落地”,而非正式申请官方授权,导致市场充斥非正规产品,行业生态混乱。

2. 国产标准推进缓慢:

尽管国内已推出自主标准,并在部分电视厂商产品中实现对接(如 2025年AWE 展会上,多家电视品牌推出搭载 5.1.2 环绕声的音响套装),但这类产品市场渗透率仍低,用户在选购电视时主动搭配环绕声设备的比例不足。

以智能音响为切入点的破局思路

当前市场已出现积极信号:电视厂商正以 “视听一体化” 为方向推动环绕声落地(如 2025年AWE展会上,电视与音响的捆绑销售成为趋势),而广电行业的三大渠道 —— 有线电视、IPTV、OTT是真正撬动规模化应用的核心力量:

· 用户基数庞大:覆盖全国数亿家庭,具备 “内容 + 终端 + 传输” 的全链条把控能力;

· 政策协同性强:可结合国家超高清视听标准(如菁彩视听),通过行政与市场手段双轮驱动;

· 场景适配性高:直播赛事、影视剧、综艺等高频内容场景,天然需要环绕声增强沉浸感。

想当年推进4K落地时,关键拐点源于广电上线4K直播频道。我曾在OTT行业从业多年,早期引入好莱坞 4K电影(含HDR、杜比等技术)时发现,即便 互联网视频平台做得再好,影响力也不及广电体系的推动。但如今广电推进超高清(尤其是 Audio Vivid 菁彩声)落地时,面临新挑战:

1. 硬件适配与成本问题:是否需更换机顶盒?如何兼容各省不同制式及存量设备?是否会造成额外成本浪费?

2. 用户动力与终端适配:用户是否愿意升级应用场景?如何说服用户主动付费?软终端、嵌入式终端、一体机等多种形态,如何与各类电视机顶盒适配?

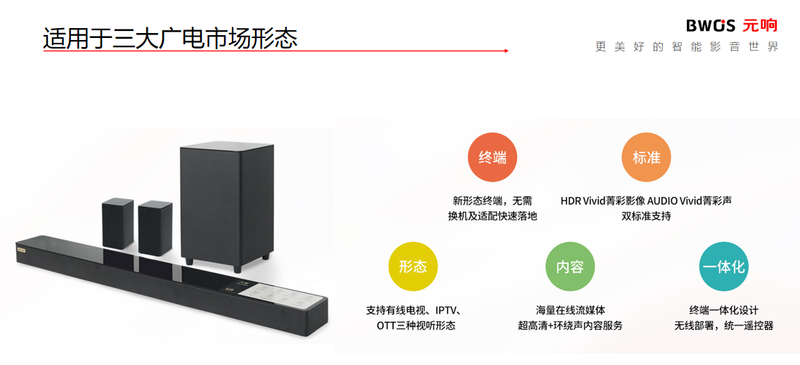

以智能音响为切入点的破局思路,我们偶然发现,定位消费电子市场的智能音响可解决上述问题:

1. 新增场景而非替换设备:国内仅1%家庭有音响,99%用户可通过添置高性价比音响升级体验,无需淘汰原有设备。

2. 智能化集成机顶盒功能:智能音响搭载安卓系统、智能芯片及应用,内置机顶盒基础设施,可直接对接 IPTV / 有线电视软终端,实现直播、播控、CA 版权保护等功能,未来可升级至鸿蒙体系。基于安卓通用硬件,易适配 菁彩视听 国家标准,同步实现标准落地与商业模式构建。

3. 多形态兼容与内容整合:支持外接机顶盒(HDMI 接入),提升原有 IPTV 服务至环绕声体验;与捷成华视网聚合作,将近万部作品转化为 菁彩视听格式,夯实内容储备;契合广电 “高清专区”“一体机”“软终端”“极简操作” 等战略方向。

智能音响的技术突破

全球创新首款,区别于智能音箱:非简单 “安卓系统 + 喇叭”,需融合声学设计与智能模组,包括 DSP 调音、多声道配置、解码技术与安卓系统对接,开发可延展 AI 应用的 OS 体系(含 NPU 算力)。

多功能一体化集成降本:将传统音响系统中的功放、解码器、数播、音箱等设备集成于单一硬件,降低成本。

声学专业调校:邀请国内首张空间音频专辑创作者、中国爱乐的音乐家等音乐领域的专家担任调音师,兼顾性价比与音质。

专属内容:专属环绕声 / 全景声内容,影视、演出、音乐、游戏。

极简安装体验:现场演示设备仅需连接电源与 HDMI 线至电视,无需布线,支持全无线使用。

今日我们携设备参会,诚邀各位前往演示厅感受环绕声效果。期待与广电行业探讨如何将这款高性价比、易落地的产品推广至全国市场。

经过多年研发,我们正持续完善智能音响产品线,涵盖高、中、低不同规格,同时支持行业贴牌定制与方案化合作。作为一家融合内容发行 + 运营 + 硬件的多元化企业,我们期待更多行业伙伴以智能音响为终端,共同服务中国视听市场:

· 产品矩阵:3系列主打千元档低成本入门,5系列提供多元选装配置,满足不同层级用户需求;

· 标准共建:与UWA 联盟协同推进国家超高清视听标准;

· 生态合作:明日将在 “中原论道” 会议发布 “超高清视听全家桶”,联合捷成华视网聚(内容方)、当虹科技(技术方)、未来电视(播控方)等产业链上下游,以智能音响为终端载体,推动超高清服务落地,响应广电总局 “超高清发展年” 战略。

团队背景与资源布局

· 核心团队:

董事长朱建华先生为永新世博创始人,在广电市场有丰富的资源和经验;

总经理黑维炜先生为广电视频行业专家,在软硬件系统、内容运营方面有丰富的行业经历。

团队成员具备 15 年以上视频平台、OTT、IPTV 从业经验,深度理解广电运营商与消费电子市场的 B 端 / C 端需求。

· 全国布局:北京(内容中心)、深圳(智能硬件中心)、沈阳(软件运营中心),实现 “内容 - 软件 - 硬件” 全链条服务能力。

诚挚邀请各位莅临展位体验智能音响产品,期待与您建立联系,携手推进业务落地。

谢谢大家!

查看更多演讲内容:【专题】中原论道|嘉宾演讲集萃

责任编辑:凌美

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- 见微知著|对话爆款制造机听花岛,短剧的“短”究竟是什么? 2025-05-19

- [常话短说] 【重要】5G能否救广电?! 2025-05-13

- IPTV月报|2025年3月家庭智慧屏IPTV报告 2025-05-08

- 短剧榜单|3月美妆短剧竞逐女神节,电商品牌领跑短剧营销 2025-04-18

- [常话短说] 【破局】异业合作、跨界经营,广电自救新招式?! 2025-04-16