2025年10月30日-31日,流媒体网主办的「天津论道暨第30届智能视听与科技创新产业论坛」在天津隆重举行。

本届论道以“视听破圈 智联无界”为主题,围绕产业破圈展开积极探讨。10月31日上午的主论坛上,互动媒体推委会 杨崑发表了题为《数字化传播主流渠道的重塑之路》的主题演讲。

以下是演讲全文:

感谢今天到场的各位嘉宾,很高兴能在此次论道上,再次和大家分享我们的一些思考。

今年5月的“中原论道”上,可能我的表述让大家觉得偏悲观,但这并非初衷。我真正想做的,是和大家一起探寻行业的出路。

这次我把自己的一些思考做了总结,还特意找了几个省的老总交流,向他们验证这些思路的可操作性。他们身处一线,实战经验比我丰富得多。今天我抛砖引玉,希望后续能引出更多有价值的观点。

现实需要行业寻找突围的生路

当下行业的现实是,我们必须突围才能找到生路。大会上提 “破圈”,这个词带有积极向上的含义,而我想强调的是 “突围求生”,这也是想表述当前行业需要主动寻找出路的状态。

在座的很多都是一线操盘手或团队负责人,大家对行业现状都有切身感受。我接下来提到的所有数据,没有任何保密内容,全部来自公开资料,包括各位自己发布的信息。

今年下半年,我印象最深的是参加的几次会议。因为在广电圈深耕多年,认识很多老朋友,私下交流时大家也愿意吐槽。不少老朋友跟我聊了行业的一些现象,最后都会问到一个核心问题:我们明明很努力,每年要完成大量任务,上很多新项目,可我们的路到底在哪?谁能把这个问题讲清楚?

大屏与背后主要参与者诉求不同、利益同在

我们不妨把视野放宽一些,不只看广电行业内部,也看看外部的利益相关方。

首先要说的是整机厂商,从“双治理”开始,就听过整机厂商分享他们的想法和诉求,真正重要的是他们当下的生存状况——目前除了头部厂商还在维持自身市场占比外,很多厂商已经逐渐边缘化,且即便是维持占比的厂商,整体市场总额也在下降,这就是整机厂商的现实处境。

为了改变现状,整机厂商也在尝试破圈,比如运用AI等新技术、拓展海外市场,或是在产品中增加更多优质服务功能。但从市场实际反馈来看,效果究竟如何,大家其实可以通过统计数据自行判断。

当然,如果产业某些环节确实到了历史洗牌的阶段,也能接受。我们始终相信这些环节会继续存在,只是在洗牌阶段。这些年整机厂商其实很辛苦,从十几年前提出互联网电视的概念到现在,整机厂商做了大量尝试和探索,可目前的状况依然不容乐观。

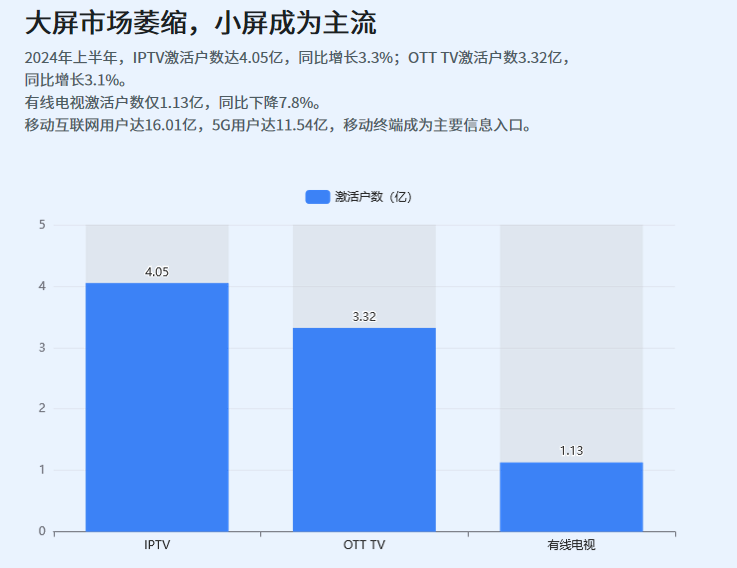

除了整机厂商,还有一个对大屏产业发展至关重要的角色——电信运营商。单看表面,电信运营商的情况好像还行,看发布的统计数据以及三大运营商刚公布的财报。从绝对用户数和流量来看,运营商确实在增长。

不过有个细节需要注意:中国移动的营业收入同比减少了0.5%,中国电信和中国联通通过调整实现了增长,整体保持着稳中求进的态势,看起来比广电、整机厂商的情况要好一些。但大家注意,电信运营商是前期IPTV普及的主推力量,是IPTV能突破4亿用户的重要主力之一。当然,共同推动IPTV发展的还有广电新媒体,以及其他相关厂商。

请大家注意,当前担心行业的关注焦点已经发生了转移。小屏业务正成为新的重点,部分省份甚至已将IPTV从其基础业务盘中剥离。

众所周知,电信运营商是IPTV领域最主要的收入贡献方。倘若他们开始对这一业务板块进行战略调整,即便整体局面看似平稳,又将对我们现有的整体框架产生怎样的冲击?

从主流渠道的发展历程探索其今天为何如此

在此,我将广电新媒体、整机厂商以及电信运营商等几方的主要情况向大家做一个梳理。这些都是公开信息,相信各位能据此对我们当前的处境形成自己的判断。

那么,为何会出现当前的局面?我想回顾几段历史。大屏的发展有几个经典阶段:第一阶段是上世纪40至60年代,欧美发达国家黑白电视的普及;第二阶段是上世纪80年代至2000年左右,中国电视的普及;第三阶段就是今天我们所处的时代。这三个阶段极具历史意义。要我们看清我们曾经因何而起步。

过去我们也参与过不少研讨,但坦率地说,多数讨论关注的是信息点,缺乏从系统框架的高度阐明的。主流意识形态传播渠道,家庭、超高清这些点都是对的,但我们今天需要从面上看。

站在历史的高度,我们需要回顾全局。以当年的英美为例,大屏为何能够普及?首先,它对广播和报纸形成了降维打击的优势;其次,英美富裕家庭的示范效应显著——精英阶层乐于在客厅陈列这样的奢侈品,以彰显与普通收音机用户的区别,从而引领了大众的跟随潮流。

同时,当时的无线电与电子技术恰好能集成至黑白电视机阶段。电子管、晶体管技术的发展与黑白屏幕形成了最佳的技术匹配。而二战后的欧美,特别是美国,正凭借其战后红利向全球扩张,社会整体环境支持新一轮的消费升级。关键在于,社会为何需要主流媒体?因为它是意识形态宣传的渠道,是构建社会认知共同体的主阵地,大屏此时刚刚好。所有这些因素共同促成了一次产业的大爆发,整个过程可谓水到渠成。

回顾我国80年代,与欧美的情况有相似之处,但也存在显著差异。首要的不同在于商业模式,英美采用收费模式,其有线电视运营商甚至有权稽查偷接信号的行为;而我国从起步之初就采取了免费模式,这是第一个重大区别。其次,当我们起步时,欧美社会已经为此铺垫了近四十年的道路。在80年代的中国社会,电视机已被广泛认可为一种理想的消费品。

然而,从当前阶段来看,技术集成最佳点已不再是大屏,我们的比较成本优势也在降低。当年英美日在大屏推广初期都经历了高价导入阶段,而如今大屏的成本对社会大众而言已不再是高门槛;此外我们在社会认知中逐渐被边缘化。我们还在困惑究竟应坚持免费还是转向收费?我们的宣传认同度究竟如何,在座各位心中自有答案。

虽然如此,我认为,大屏依然具备存续的价值,关键在于我们必须转变思路,寻求突破与转型。但所有的转型不应局限于零散的点上——点上的工作固然有其价值,但已不足以支撑我们在整体上走向光明的未来。

我们无法仅依靠生态内部的自循环实现持续生存。若有时间,未来我们可以就这些具体节点逐一深入分析。

IPTV最大的优势在于其市场规模。尽管大家对IPTV的收视率等方面并不满意,但拥有如此庞大用户基数且能持续多年的并不多,这就是IPTV最大的底盘。未来,大屏因其独特地位将带来新的机遇。靠存量用户坚持到打开的那一刻,就是大屏持续的价值所在,也是我们所有转型工作围绕的重点。我们做这些转型工作,不是基于某个单一的技术点,比如AI,我们要清楚拿它来干吗,不需要去做大模型底层分析,要明确的是拿AI去解决业务中哪几个环节的问题,其他的跟我没关系。

所有工作围绕的点就是未来破局,今天大家思考三个问题:

第一个,我们竞品不易实现的产品创新,这是大屏存活下去要突破的点,我们还有几年的时间去做这件事。

第二,我们要重新寻找大屏在家庭中的定位。

第三个,我们要找回我们的根本,不忘初心、方得始终。感觉很多大屏的从业者开始忘了自己最初是谁,这是一个哲学问题,也是一个现实问题。

不规则的竞品

这里想讲一个竞品,是过去20年大屏一直摆脱不去的一个竞品,同时也是我们的老师,也是我们的伙伴,那就是互联网。我们学了20年的互联网,学得自己都不会走自己的路了。过去20年,我们好像永远都在忙着同一件事:互联网又有了什么新东西,我们怎么把它拿过来,让大屏能够成为互联网。但对不起,这里面有两条注定了这条路走不下去:

第一条,信息世界里面只有第一,没有第二,胜者通吃。你想学习一个赢者的时候,你已经死掉了,这就是信息世界最残酷的现实。

第二个,互联网有很多我们没有的基因和资源。这个路漫长的永远超出我们的想象,不是几个产品、几个技术就可以解决的。

互联网这些年确实教会我们很多,同时,过去也教育我们大屏有很多东西是不能做的。不是互联网有什么我们就要什么,这个思路一定要抛弃,才有可能活下去。

大屏跟互联网竞争的时候,互联网的下限可以很低,但大屏的下限已经被卡得很高了,下不去了。

第二个方面,周围所有的资源环境,互联网实际上是没有边界的,而大屏基本上已经把边界划死了。人家能拿到资源,你拿不到,从资本到商业上的一些模糊地带、灰色地带,很多东西你都拿不到。

第三个方面,市场边界,互联网可以自由地跨界,互联网没有边界,而大屏有边界

第四个方面,不对称的灵活性和空间。互联网有大屏完全触及不到的巨大无比的空间,这决定了大屏永远不可能成为互联网的其中一个因素。

而且互联网自身已经接近触顶了,尤其是国内互联网。国外互联网我从45亿用户到70亿用户还有一定的空间。

从竞品看大势

国内互联网实际上已经触顶了,不要看现在的报表好,现在已经靠刨自己的根基维持报表的靓丽。

从 2024 年到 2025 年,互联网整个生态的造血能力出现问题,最典型就是自媒体领域 —— 大家都知道,互联网发展的关键在于导流,导流可依靠内容、工具等多种方式,而内容仍是当前互联网导流当仁不让的第一通道。内容的主力是自媒体,但9800 亿规模的自媒体繁荣市场如今已处在非常残酷的边缘。这些情况媒体均有报道,我分享的内容全部源于公开信息,包括相关数据:从业者的处境、单品收益率、AI 对行业的冲击,以及整个市场价格的快速下滑。这一系列因素,已导致互联网流量来源的第一支撑开始崩盘。一个行业若非发展触顶,绝不会做出涸泽而渔的举动。

监管政策等相关问题也已有报道。互联网这两年正全面下滑,即便有增长,也主要集中在两个方面:一是东西部地区,二是实体产业相关。在中国移动通信人口红利已被透支的背景下,互联网的唯一出路本应是与实体产业结合,但实际情况是,仅搜索、社交、游戏等虚拟服务实现增长回血,而最需要突破的实体相关业务却全部下滑,互联网转型所需的出口恰恰在持续萎缩。

大家可以想一想,抛开互联网具体的某一个产品或指标,从整体俯视整个互联网产业,它的出路究竟在哪?即便将互联网全面替换为 AI,最终的利益出口依然是这 14 亿人,这一点不会改变。

我们学习竞品二十多年,竞品如今也面临巨大的转型压力,我们必须找到自己的道路。其实我们自身是有价值的,宣传本身就蕴含着巨大价值。这里可以举两个例子,全世界最聪明、对利益最敏感的群体当属华尔街,他们对新闻的影响给我们提前敲响了警钟:但当某些通道无法再带来足够的杠杆价值时,他们会果断切割 。我们手头握有优质资源,如果不能持续创造足够价值,将会面临怎样的局面?

这里必须明确:宣传是有价值的。要坚守社会公共服务的核心,不能盲目追随他人 —— 别人堆海量信息,我们就跟着堆;别人做及时推送,我们也跟着做。我们需要打造差异化优势,因为如今互联网信息的可信度正急剧下降。互联网已经透支了自身的信誉,这种情况下,社会需要的是一个可信赖的信息通道。这个通道不怕内容少,就怕不精准。宣传不是辩论,无需纠结对错,核心是建立认同,而这种认同最终服务的,一是我们的国家,二是广大社会大众。我们的价值不在于自身的存在,而在于对整体的贡献。

大屏三个建议方向

关于大屏,我想分享三个建议方向:第一个方向,大屏依然是权威信息进入千家万户的主要渠道,但目前并未充分发挥作用,其中一个关键点正如今天上午我们探讨的 —— 新闻联播。现在很多年轻人以不看新闻联播为荣,但如今信息的不可辨识性极强,每个人都需要通过不同信息渠道进行校正,新闻联播及主流意识形态,正是帮助你进行信息比对校正、让自己成为最可靠判断主体的重要依托。不会看新闻联播的人,大多会被各类信息裹挟。不过新闻联播有自身的语境和表达方式,而大屏正是连接新闻联播与大众的最佳结合点。我们不需要解读新闻联播,而是方便理解。举个例子,看新闻联播需要“纵向看”,相关内容按时间线串联起来,就能解决小屏无法解决的问题:一是权威性,二是真假辨别。长此以往,大屏就会成为社会大众校正自身认知的可依赖通道,一旦站稳这个定位,后续再拓展其他方向便有了基础。

第二个方向,大屏需要重新定义自身定位,先看清当下人类的普遍状态 —— 无论老少,用三个字就能概括:“卷”“焦虑”“孤独”,整个社会都呈现出这样的特征。家庭结构逐渐原子化,很多年轻人除了刷手机别无他事,并非他们喜欢不停刷,而是为了缓解内心的焦虑,他们其实也意识到这种状态很累。

短视频的发展已经触顶,除了脑机接口,短视频已是人类生理层面能接受的最快信息消耗方式,不可能再有更快的形式。移动互联网已经把 “卷” 的道路走到了尽头,物极必反,人们现在真正需要的是 “安静”。陪伴,正是大屏可以发力的方向,而且我们具备这样的条件 ,手机并不适合提供陪伴。

很多大学都有音乐、图像、环境设计相关的心理疏导内容。这些内容能为人们提供宝贵的专属时间,21 世纪最昂贵的就是时间。

第三个方向,要区分付费用户与免费用户。

大屏要充分发挥手机无法替代的绝对优势,而这种优势的巩固需要 3 到 5 年时间,等待下一代技术更新换代。这 3 到 5 年我们必须坚持下去,依靠两个核心:

一是不忘初心,聚焦 “精而非多” 的原则,围绕可信内容,做好社会公共服务通道;不要盲目堆砌海量内容,与其做内容海洋,不如做精品精选,与手机的泛化路线形成差异化,关键在于 “精”。

二是明确核心定位 —— 陪伴。当下社会真的非常需要陪伴。大屏的发展道路是明确的,窗口期也依然存在,关键在于我们如何平稳度过未来 3 到 5 年的转型期,让大屏走出低谷,这其中有很多技巧可以探索。

我今天只是抛出一个初步思路,希望能与各位深入交流、碰撞想法,找到继续前行的有效途径。

谢谢大家!

责任编辑:凌美

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【冲刺】第三季度报出炉,冰火两重天! 2025-10-31

- [常话短说] 【解局】广电,稳住! 2025-10-30

- [常话短说] 【解局】重要人事变动!广电与移动?! 2025-10-29

- [勾正科技] Q3短剧榜丨10大行业布局,电商平台强势领跑 2025-10-28

- [常话短说] 【反驳】广电5G已死?! 2025-10-28