2025年10月30-31日,被视为中国智能视听产业风向标的「天津论道暨第30届智能视听与科技创新产业论坛」在天津隆重举办。本届大会由流媒体网主办,以“视听破圈 智联无界”为主题,汇聚了全国产业链各方领袖与专家。

在“跨屏商业论坛”上,嘉宾们聚焦跨屏概念演进、小屏营销经验、用新技术塑造品牌心智,以及数据赋能增长、车载屏潜力和双屏联动等展开了深度分享。流媒体网车载屏专家邓礼帆发表了题为《车里那块屏》的主题演讲。

以下是演讲全文:

谢谢大家,也谢谢流媒体网。今天这个分论坛主题是“跨屏”,黄教授已经从理论层面给我们分享了不同屏幕怎么流动。我自己先“跨屏”了——前十几年一直在电视大屏领域,做过平台、也做过互联网OTT,2019年加入汽车集团。今天我不聊太多理论、数据和趋势判断,更多从行业经验和运营视角,跟大家说说车载这块屏幕的特点。毕竟在座各位大多是车主,对车载屏有主观感受,我想补充的是行业视角下的观察。

今天分享分四个部分:一是车载屏幕有没有运营价值、现在运营处于什么状态;二是用一个车载音乐APP的实际案例,给大家看些数据;三是聊聊车载屏幕上视频运营的观察和洞察;四是车载屏的特殊之处,它不只有媒体属性,还有商品属性。

车载屏幕的运营价值与当前状态

最开始琢磨要分享什么主题时,我就说“朴素点,就讲车里那块屏”。灯少问“是不是说车载屏是块‘饼’?”,他表示,大屏现在日子不好过,我2019年离开大屏行业也有这方面原因,所以特别能理解大家想从大屏跨到车载屏找机会的想法。但要明确:今天只聊新能源车(EV),不聊油车。我经验里,EV才有“运营”可言,油车的“运营”本质是售后服务,不是一回事。

如果去年来聊车载屏运营,我肯定拒绝,因为2024年的车载屏就是块显示屏,根本不具备运营条件;但到2025年的今天,我们认为是转折点,可运营的条件慢慢成熟了,不管是硬件、内容,还是从从业者角度看“能产生商业价值和用户价值”这件事,2025年才刚起步。

给大家一个类比帮助理解:从用户需求和行为看,车载屏更像手机屏;但从生态、运营环境和约束条件看,又有点像电视大屏,后面我会展开说。

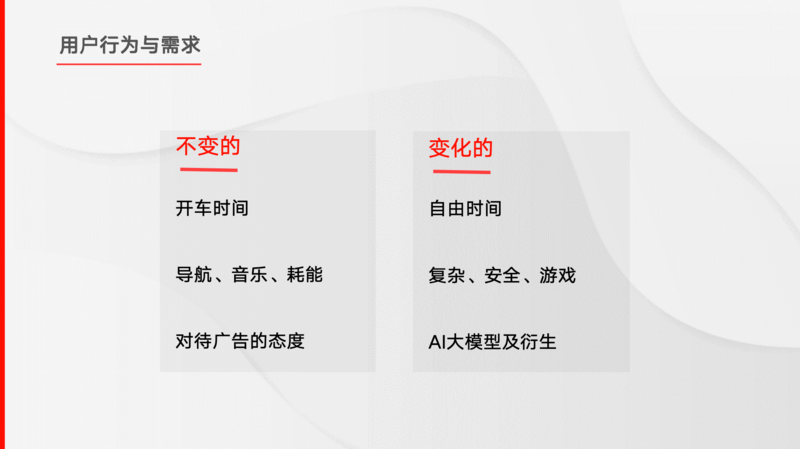

刚才听黄教授演讲很受启发,我特别认同他说的“跨屏、多屏是从业者主观设定,本质是围绕用户需求,再看约束条件”。所以聊车载屏现状,得先看清用户需求的“变与不变”。

大家都是车主,有自己的感受,但从宏观角度看,有些需求没变,有些变了。我2019年刚进汽车行业,到现在2025年,变化很明显:2019年中国EV市场占比才4.7%,不到5%;但今年1-9月,EV市场占比快到51%,翻了10倍还多。在这个变化里,哪些没变?

第一,开车时间没变。除非你改了生活、工作节奏,不然每天能开车的时间是固定的,就算车变多了、路变堵了,有了自动驾驶,开车时间还是那样。

第二,核心刚需没变。以前开油车用手机导航,现在开EV还是要导航;以前开车听音乐,现在也一样,导航和听音乐这两个需求一直都在。

第三,EV专属刚需没变。就是“电量焦虑”,担心有没有电、够不够用,这是EV用户特有的,从2019年到现在都没改。

还有个没变的:用户对车载广告的态度。大家可以换位思考,在车上看到广告,心情肯定不会好。主机厂(我们行业习惯这么叫)之前试过像电视一样搞开机广告,结果车主直接退车、大量投诉,反应特别敏感。直到现在,用户对车载屏上简单粗暴的广告,态度还是没变。

那EV带来了哪些变化?

第一,车上的自由时间变多了。开车时间没变,但大家愿意花更多时间待在车里。比如今年国庆,两种出行方式很有意思:一是年轻人带帐篷自驾,二是直接睡在车上。我之前管的电商公司,车载睡眠相关产品9月下旬销量突然涨上去,小红书、微信上也能看到很多“睡车上”的分享,就是明证。

第二,用户对“简化交互”和“安全”的需求变高了。现在的EV比手机还复杂——手机是强交互,车上是弱交互,所以用户希望系统能更简单;安全也不只是“不撞车”,里程安全、空气安全,还有对辅助驾驶的顾虑,都让“安全”变得更重要。

第三,游戏场景有了潜在需求。行业里特斯拉最早试车载游戏,现在虽然还没到时候,但未来有潜力——大家想,车里安静、氛围好,座椅又舒服,对男生来说就是“移动网吧”,所以游戏可能是个有大商业价值的场景。

第四,AI大模型带来新可能。现在AI大模型主要用来解决EV的数据交互、驾驶辅助、电池管理这些核心问题,但它的衍生应用,说不定能给车载屏带来新玩法,甚至改变用户的用车习惯。

再看车载运营的现状。拿某主机厂的数据举例:它有200多万台车,但能看到的周活数据里,用户用得最多的还是地图(系统地图、第三方地图)、能量中心(看电量、充电、里程)、音乐APP、蓝牙电话,这些都是刚需,开油车时就有,到EV时代也没变。

但为什么说2025年才是运营起步的转折点?因为之前受太多硬件条件制约,现在的车载屏有点像2010年的智能电视(smart TV),那时候芯片、显示都有很多束缚,现在车载屏也一样。

首先是硬件优先级:所有硬件需求都要让位于驾驶和安全。车载屏的使用、算力分配,都得排在驾驶辅助后面,不能抢资源。

然后是芯片依赖。说个专业点的:到2025年第二季度,中国大部分汽车品牌才真正具备“可运营”的硬件基础;2025年二季度前卖的车,只有零星几款能运营。为什么?因为芯片算力不够。汽车芯片比手机芯片慢一代到一代半,比如高通的820、8155、8295,只有8155这个级别,才能支持视频、游戏、多屏交互这些运营场景。而8155芯片真正装到10万、15万、20万、25万级别的车上,是2025年二季度才全面铺开的。高端的8295(5纳米芯片),要到今年下半年才会在中高端车型上落地。

可能有人觉得“车不就是前面一块大屏吗?”不是的,现在新车屏幕多到“武装到牙齿”,后排扶手上都有小屏,但黄教授说得对,屏幕只是物理载体,关键是内容流动。可就算屏幕多,硬件制约还是多,比如游戏,对算力要求高,但地位永远超不过辅助驾驶,只能“让位”;蓝牙协议也不通用,车企为了降本,用的蓝牙版本不一样,游戏外设根本连不上,只能用手点点;屏幕显示限制也会遏制游戏发展。

软件方面也有问题,跟十年前的智能电视很像。那时候智能电视的语音功能只能搜个节目,还能当卖点;现在车载语音以前也只能“开窗、关窗、调空调”,直到最近才能真正解决复杂交互需求,毕竟开车时弱交互,特别依赖语音。

还有运营的基础条件:数据、ID、支付、平台化,这些以前都没有。

做运营得有数据吧?去年年底、今年年初,车企才刚开始有“数据埋点”的意识,之前根本不知道用户在APP里点了什么、听了什么。

运营得有用户ID吧?以前的车没有数字化ID,直到近几年的EV才有,而且之前注册体验特别差,现在才支持多终端ID同步。

支付更晚,今年才在车载屏上出现。以前在车上付款,得在大屏上扫二维码,再用手机跳转,多一步操作就少30%流水,特别麻烦。

平台化也很关键。现在车企跟早年手机行业一样,搞“车海战术”,车型多、迭代快,每款车硬件软件都不一样,不做平台化,根本没法把内容、服务通过软件推给所有用户。2025年,车企才慢慢明白要搞平台化。

所以别看中国EV累计卖了上千万台,真正能运营的用户没多少。我之前在的汽车集团,年销200多万台,是行业NO.1,现在手上可运营的车主也就100万左右。看着热闹,实际能做事的用户就这么点。

还有“孤岛效应”。一种是品牌间的孤岛:跟几年前的电视一样,不同车企有自己的硬件门槛、认证体系,要运营就得跟每个车企谈,这是为了安全,但确实麻烦。另一种是车企内部的孤岛:硬件、软件、OTA开发归研究院管,推服务给用户归销售公司管,两边不通,这种情况在硬件行业可能也常见。

车载音乐 APP 的实践案例与数据

可能大家觉得我聊的都是“不乐观”的,但这就是真实现状。车载屏运营2025年才刚起步,还不算一块真正的“饼”。不过还是有希望的,给大家看个音乐APP的案例。

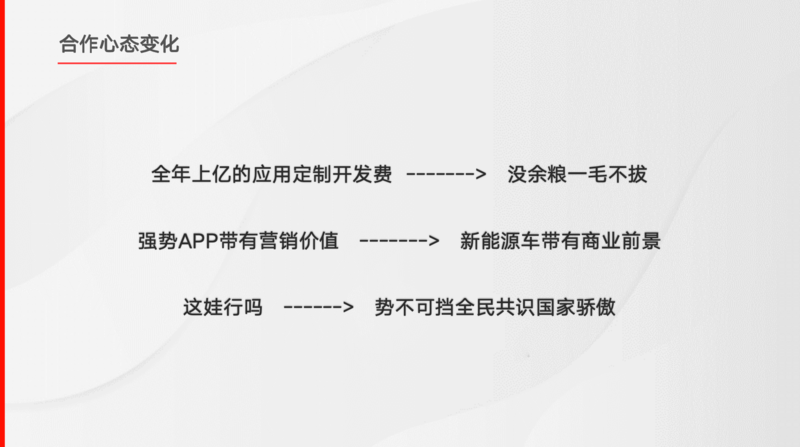

以前,车厂每年要给互联网大厂付上亿的“定制开发费”。我之前管车联网公司时,就遇到过集团一两百万台车,要给上游APP付上亿,因为不同屏幕、不同算力,软件要跟着整车做复杂测试,开发维护成本确实高,而且车厂没法给APP带来其他收益,只能给钱。

那时候,强势APP是有“营销价值”的——用户买车会问“能不能刷抖音?”“有没有微信、QQ音乐?”“能不能用高德、百度导航?”,车厂为了卖车,只能花钱请这些APP做定制开发。

但2025年不一样了:

第一,车厂没“余粮”了。中国汽车竞争太激烈,很多车厂利润薄得很,甚至亏着卖车,今年在软件定制上的投入,比去年少了至少75%——去年花100块,今年最多25块。

第二,车厂有话语权了。新能源车有规模、有预期了,不再是求着APP入驻,而是能平等谈合作。

第三,行业心态变了。EV现在是国家骄傲、全民共识,APP如果不上车,连老板都会问“我车上怎么没有你们的APP?”,所以合作意愿强了很多。

再加上硬件加持:2024年上海车展,EV平均就8-12个喇叭,2025年标配20个,喇叭多了音效肯定好;25万以上的车型,50%都在座椅耳朵边上装了内置扬声器,让声音更有沉浸感,25万以下的车也开始能选装;华为这些国产音响品牌发力降本,让好硬件能装到更多车上。

硬件好了,用户对“听得好”的需求也被拉起来了——以前普通人听不出声音差别,现在新老车一对比,明显能感觉到不一样。

软件也在进步:今年开始有数据埋点了,能知道用户怎么用APP;有免密支付了,靠人脸识别就能付,不用再扫二维码;手机ID能同步成车载ID了;OS也统一了,不再是有的用Linux、有的用安卓,适配成本低了;车厂400客服也能处理音乐APP的问题了,以前用户问“怎么付费开会员”,客服会拒绝,现在会教用户操作,还会推促销。

这个音乐APP也针对车载做了产品调整,把只能在车载硬件上用的功能,放到专属套餐里,比如臻品音效、4K MV、动态歌词。手机上很少有人用动态歌词,但在车上,一个人听着歌就想跟着唱,动态歌词就成了刚需,这就是专门为车载设计的。

带来的变化是什么?以前这个APP从车厂拿1500万定制费,今年只剩20%了,但开始有用户付费收入了。在这个主机厂100万可运营用户里,APP拿到了近500万的用户付费。更关键的是,它高端套餐的付费率超过25%,而手机端高端套餐付费率一般不到10%。车载硬件升级,真的能让用户愿意为更好的服务买单,这就是APP愿意继续投入车载场景的动力。

车载视频内容的运营观察

聊完音乐,再说说大家更关心的视频。

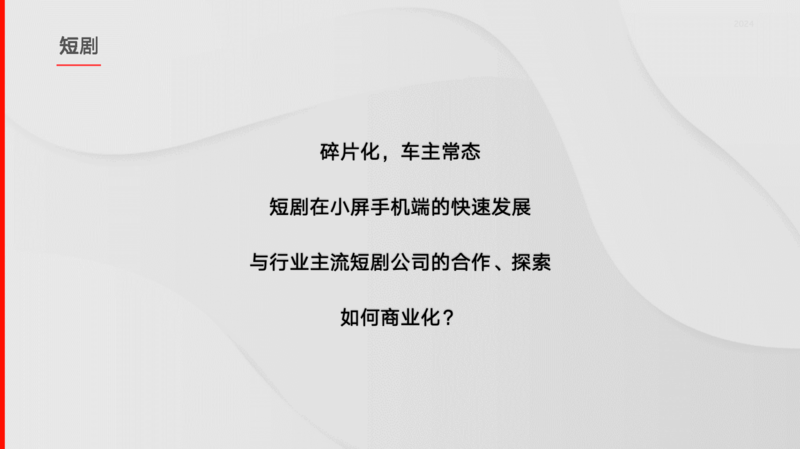

先直白说:长视频在车载屏上,从商业运营角度看,没戏。不是用户不看,是用户不愿意为长视频买单。现在车厂还是会预装腾讯、爱奇艺,但更多是“凑数”,没什么商业价值。车载屏的发展趋势像手机,而手机上长视频也不是主流,反倒是电视大屏更适合长视频。

短剧不一样,用户行为跟手机很像,碎片化是常态。比如等红绿灯,现在有辅助驾驶,车会自动启动、跟车,这几分钟就能看个短剧;还有充电,中国四分之三的EV车主家里装不了充电桩,只能去公共桩,就算是800V高压桩,充一次也得40分钟,这段时间看短剧正好。

现在主流车厂都在跟短剧平台合作,想通过短剧满足用户“打发无聊”的需求。但商业化是个问题,用户还是拒绝车载广告,所以广告模式走不通;手机端有“短剧听书”的苗头,车载上能不能行还不知道,而且短剧的竞争对手可能不是长视频、短视频,是网文、电子书,这还得再观察。

还有体育赛事。现在车载屏里基本都预装了咪咕,因为车联网要网络,咪咕有网络资源。但2024年是“体育小年”,没什么大赛,所以没看出价值;2025年有世界杯,说不定中年车主回家后,会在车里抽根烟,顺便看会儿世界杯集锦,这是个可以关注的点。但不管在哪个屏幕上,体育赛事的分众需求都不是主流。

车载屏的独特属性:车载精品运营

最后,跟大家说车载屏的一个特殊属性——商品属性,也就是车载周边。

手机需要手机壳、充电宝这些周边,电视不用,没人会给电视装壳;但车不一样,车需要周边来补全功能,这就形成了新的生意。

我之前管过汽车集团的电商公司,是CEO,那个公司一年营收5个亿,其中3个亿来自车载相关产品,占了60%,剩下2亿是品牌周边,比如品牌的椅子、包包。

有个例子很典型:一款“蓝牙开关”,就几十块钱,功能很简单,帮你快速打开或关闭某个车载APP。现在车载APP太多了,找个功能要翻半天,而且每个乘客需求不一样,有人想调音乐,有人想开蓝牙,有人想调座椅,这个开关能让用户自己定义功能,特别实用。就这么个小东西,一年卖了10万支。那个品牌一年也就卖十几万台车,这个单品的渗透率特别高。

还有些有意思的产品:比如哪吒头造型的气门芯塞,把普通的气门芯变得好看;像雪茄一样的破窗器,按一下就能碎窗;还有车载手表钥匙,能当车钥匙用,还能看数据。这些都不是传统的脚垫、靠枕,是专门针对车载场景痛点设计的。

现在车企的理念也在变。以前造台车要三年,现在小米、华为这些新势力,把车当成“模块化产品”。就像现在买苹果手机,不给充电线、不给耳机一样,以后车可能也只给“裸车”,能开就行,想要个性化功能,就自己买周边。

比如2024年小米SU7上市,发布会现场摆了十几款车载周边,有中控屏物理按键、车载K歌麦克风,还有天幕遮阳帘。那个中控屏物理按键卖499,其实成本没那么高,但因为车载屏太复杂,用户需要简单的操作方式,所以还是有人买。

这就像黄教授说的,用户需求可能是内容、是信息、是体验,也可能是硬件。只要摸透用户需求,总能找到商业价值。所以车载周边运营,是车载屏区别于电视大屏的新机会。

最后总结一下,聊了这么多,其实最好的方式是大家自己上车体验。但负责任地说,对非汽车行业的团队来讲,现在还没到碰车载屏的时候——它才刚起步,可运营用户就百万级,火候还没到。

不过要关注两个点:一是中国EV市场最后可能就剩15-20个品牌,选合作对象要看市场化程度高的,就像现在买电视,大家都选国产品牌,很少选国企、央企的品牌一样;二是互联网大厂里,字节跳动在车载数据、底层技术、AI引擎上布局早,对汽车用户理解也深,值得关注。

以上就是我的分享,谢谢大家!

责任编辑:凌美

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【冲刺】第三季度报出炉,冰火两重天! 2025-10-31

- [常话短说] 【解局】广电,稳住! 2025-10-30

- [常话短说] 【解局】重要人事变动!广电与移动?! 2025-10-29

- [勾正科技] Q3短剧榜丨10大行业布局,电商平台强势领跑 2025-10-28

- [常话短说] 【反驳】广电5G已死?! 2025-10-28