系列导读:在上一篇中,我们深入解析了驱动超级个性化频道的算法核心:一个由向量化表示、强化学习和大型语言模型构成的智能决策引擎。然而,再先进的技术也必须转化为用户可感知、可衡量的价值。本文作为系列的第二篇,将重点探讨这一强大的算法能力,是如何落地为无缝的产品体验,以及平台如何构建一套多维度的体系来评估其商业与用户价值。当我们谈论”个性化频道”时,不仅仅是在讨论技术创新,更是在探索一种全新的内容消费范式。

关联阅读:

千人千面进阶史:解码Netflix/Spotify背后的个性化算法战争

一、触点整合:构建无缝的全场景频道体验

要让个性化频道发挥最大价值,必须将其无缝融入用户与内容交互的所有场景(触点),形成连贯、沉浸的平台体验。这不仅是前端UI的设计挑战,更是对后端架构、数据同步和实时计算能力的全方位考验。

1.1 与电视线性频道界面的革新融合

尽管内容获取渠道日益多样,但传统的电视频道列表(EPG)仍是客厅大屏的重要入口。有趣的是,“被动接收”这种看似过时的体验模式,对许多用户仍有独特吸引力——它让人们从”选择困难”中解脱出来。智能电视和IPTV的发展趋势是将个性化频道与公共频道混编呈现,打造一种”新旧融合”的观看体验。

这背后的技术实现,尤其在FAST(Free Ad-supported Streaming TV)领域,极具代表性。FAST频道通过服务器端广告插入(SSAI,Server-Side Ad Insertion)技术,将多个独立的视频点播(VOD)内容片段和广告素材,在云端动态地”拼接”成一条标准的线性直播流。当个性化推荐引擎介入后,这条流的”节目单”便可以为每个用户量身定制。想象一下:同样是晚上8点的”黄金时段”,张三看到的是科幻电影接档纪录片,李四看到的却是综艺节目后跟随体育赛事——这就是”一人一频道”的伪直播体验,它极大地降低了用户的选择疲劳,同时保持了传统电视”随意切换”的轻松感。

Netflix的”Play Something”(随便看看)功能,则是另一种形式的创新整合。2021年正式推出的这项功能,将复杂的推荐逻辑封装成一个极简按钮,出现在登录首页、侧边导航菜单以及主页第10行等显眼位置。用户点击后,系统直接播放一部精选影片或剧集。该功能会推送用户之前观看过的相似内容、感兴趣的类型,或者”我的列表”中保存的内容。

这背后需要算法对用户的”探索”意愿和”安全”选择进行精准平衡。系统既要避免推荐用户可能完全不感兴趣的全新内容(降低跳出风险),又要防止重复推荐用户已看过或明确放弃的内容(避免无聊感)。这种”恰到好处”的推荐,是对算法多样性和准确性的双重考验。

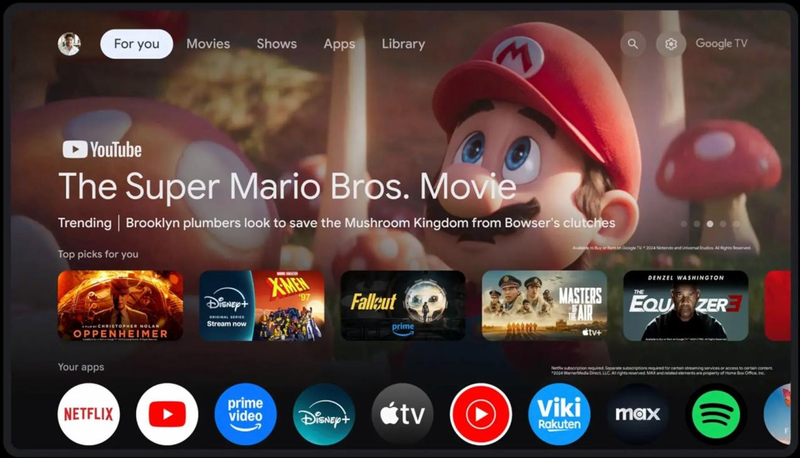

图 1: 现代智能电视界面—集成频道导航与个性化推荐布局示意。

图1:现代智能电视界面将个性化频道与传统频道无缝整合,用户可以在熟悉的EPG界面中享受定制化内容。

1.2 跨终端的连续体验:打破设备边界

现代用户的媒体消费是高度碎片化的:早晨在手机上开始一部剧集,午休时在办公室电脑上继续,晚上回家后在客厅电视上完结。这种跨设备的使用场景,要求个性化频道必须实现真正的”无缝续播”。

核心在于构建一个强大、低延迟的云端用户状态同步服务。这通常是一个独立的微服务集群,负责记录和管理海量的用户数据:

- 观看历史与进度:精确到秒的播放位置记录

- 频道队列管理:用户的待看清单、收藏内容

- 算法中间状态:用户的实时兴趣向量、情境标签

- 交互行为轨迹:暂停、快进、音量调节等微操作

该服务必须能处理来自全球数亿台设备的高并发读写请求,确保数据在秒级甚至毫秒级内保持最终一致性。例如,当用户在手机上将某部影片加入”待看清单”后,家里的电视主界面应能在2-3秒内刷新出这个变化。

技术实现上,平台通常采用分布式缓存(如Redis集群)配合消息队列(如Kafka)的架构。用户的每个操作都会触发一个事件,通过消息队列广播到所有相关设备。同时,使用最终一致性模型而非强一致性,在保证用户体验流畅的同时,降低了系统复杂度和延迟。这类似于Spotify的”Connect”理念在视频领域的应用,确保了个性化编排的状态和推荐逻辑在多屏间的完美同步。

1.3 生成式UI的创新延伸:AI主播的魅力

生成式UI(Generative UI) 代表着个性化体验的新前沿——它不再是固定的界面模板,而是为每个用户实时”生成”的个性化交互内容。这种技术正在重新定义我们与媒体内容的互动方式。

最典型的成功案例是Spotify的AI DJ。2023年2月推出的这项功能,采用了一套复杂的技术管线:首先,个性化推荐引擎基于用户的听歌历史挑选歌曲;然后,利用OpenAI的大语言模型技术,根据歌曲信息、艺术家背景和用户听歌习惯,实时生成高度个性化的解说词脚本;最后,通过Sonantic的文本转语音技术,使用真人声音将脚本转化为富有情感的播报。

研究数据显示,当用户听到DJ的解说后,他们更愿意尝试新内容,甚至原本可能跳过的歌曲。使用该功能的用户,有近三分之一的听歌时间是在AI DJ的陪伴下度过的。这种”陪伴感”的创造,不仅提升了用户粘性,还成功降低了用户对陌生内容的抵触情绪。

类似概念正在向视频领域延伸。想象这样的场景:

- 虚拟主播导览:在IPTV开机画面,一位AI生成的虚拟主播用亲切的语调介绍:“晚上好!根据您最近的观看习惯,今晚为您准备了三部精彩影片…”

- 情境化推荐:系统检测到用户在健身时打开App,虚拟教练会说:“看来您正在运动!我为您准备了一些节奏感强的音乐视频…”

- 内容背景介绍:在播放纪录片前,AI主播简要介绍拍摄背景和看点,增强观看体验

技术实现更为复杂,除了上述的推荐、文本生成和语音合成外,还需要:

- 虚拟人驱动模型:根据语音和文本内容,实时生成匹配的口型、面部表情和肢体动作

- 情感计算引擎:分析内容情绪,调整虚拟主播的语调和表情

- 实时渲染技术:确保虚拟形象在各种设备上流畅呈现

AI虚拟主播通过自然的语音和表情,为用户提供个性化的内容导览体验,图2给出这样的一个示例图。

图2:AI虚拟主播示例。

1.4 全渠道数据与交互的深度融合

所有触点的整合最终要形成一个闭环的数据与交互生态。这依赖于强大的实时数据管线(Real-time Data Pipeline),它就像平台的”神经系统”,将用户的每一个细微动作转化为个性化体验的改进信号。

数据收集层

平台使用如Kafka、Pulsar等消息队列技术,收集来自全球所有客户端的海量互动数据:

- 显性反馈:点赞、收藏、分享、评论

- 隐性信号:停留时长、跳出时间点、重播次数

- 微交互数据:鼠标悬停、滚动速度、音量调节频率

- 情境信息:设备类型、网络状况、时间地点

实时处理层

这些数据流经过Flink、Spark Streaming等流处理引擎,进行:

- 数据清洗:过滤异常值、去重、格式标准化

- 特征提取:计算用户的短期兴趣、长期偏好、情境特征

- 模式识别:发现用户行为模式,如”周末偏好轻松内容”、“深夜喜欢悬疑片”

- 异常检测:识别账号共享、恶意刷量等异常行为

智能决策层

处理后的数据几乎零延迟地反馈给:

- 推荐模型:实时更新用户画像,调整推荐策略

- 内容编排系统:动态调整频道内容顺序和组合

- 广告投放引擎:优化广告插入时机和类型

- A/B测试平台:评估不同策略的效果

这意味着,用户在手机上频繁跳过某类短视频,这个负反馈信号会立刻传播到整个系统:

- 即时响应(<100ms):当前播放列表立即减少此类内容

- 短期调整(1-5秒):更新用户的实时兴趣向量

- 跨设备同步(2-10秒):其他设备上的推荐相应调整

- 长期学习(分钟级):更新用户的长期偏好模型

这种低延迟、高一致性的交互,对系统架构提出了极高要求。平台需要在实时性(快速响应)、准确性(精准推荐)和可扩展性(支持海量用户)之间找到最佳平衡点。

VIP专享文章,请登录或扫描以下二维码查看

“码”上成为VIP会员

没有多余的门路、套路

只有简单的“值来值往”一路!

深度分析、政策解读、研究报告一应俱全

极致性价比,全年精彩内容不容错过!

更多福利,尽在VIP专享

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [金博士] 从算法到生态:超级个性化频道的终极实践指南 2025-10-10

- [金博士] 个性化频道的“最后一公里”:触点整合如何重塑用户内容消费范式 2025-10-10

- [金博士] 千人千面进阶史:解码Netflix/Spotify背后的个性化算法战争 2025-10-10

- [常话短说] 【解局】广电人这波操作,杠杠的! 2025-10-10

- [探显家] Amazon为Fire TV打造新Linux系统「Vega」,告别Android时代 2025-10-10