当算法遇上短剧和长剧,谁是一夜情,谁是长相厮守?

短视频时代崛起的「微短剧」正在与传统长剧分庭抗礼。

每次聊到短剧和长剧,我脑海里都会浮现出两个极端场景:

一边是地铁上三分钟一集刷到头晕目眩的短剧,一边是沙发上慢悠悠啃一季长剧的“老剧粉”。这两种体验,简直像是两种人生节奏的缩影。

但你有没有发现,这两类剧集,不仅长度迥异,背后的推荐算法机制也截然不同!

短剧行业见惯了一夜爆红、又一夜凉凉的故事,爆款几乎难以复刻;而长视频平台里那些“神剧”连年复播,还能一路吸粉。

算法在短剧和长剧之间,究竟差在哪?

今天,我们就拆开讲讲:为什么短剧更像算法的「一夜情」,热烈但短命;而长剧却像可以细水长流的「老夫妻」,长相厮守?

平台算法框架:短视频的“货找人”,长视频的“人找货”

在推荐算法面前,短剧和长剧仿佛生活在两个平行世界。

短视频平台(如抖音、快手)奉行的是“内容找人”的逻辑:海量UGC/PUGC短剧被投入平台巨大的内容池,由算法主动匹配给感兴趣的用户。

用户只需不停刷屏,算法就源源不断推来短剧,新内容层出不穷。

由于单个短剧视频时长很短,用户在相同时间内可以观看几十上百条内容,与系统交互频率极高。

点赞、完播率、评论、转发等行为数据滚雪球般增长,成为算法的燃料。

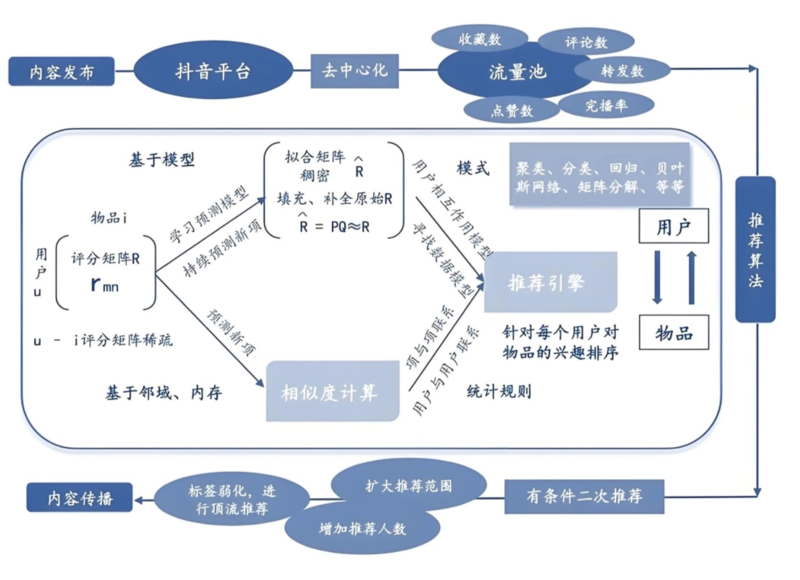

在抖音的推荐系统中,新发布的短剧视频会被投入初始流量池测试,根据完播率、点赞和评论等数据决定后续推荐权重,再分层次扩大曝光。

可以说,短剧高度依赖算法分发,没有强大的个性化推荐,这么庞大的内容供给和碎片化消费根本无法有效连接。

反观长视频平台(如腾讯视频、爱奇艺),一直以来更偏“人找内容”的传统模式。

长剧数量相对有限,每年国产长剧产量不过几百上千集,头部剧更是凤毛麟角。

用户在这些平台主要通过首页人工运营推荐、分类导航或搜索来寻找剧集,而非纯粹算法无差别地信息流推送。

即便号称算法见长的Netflix,其首页仍是精心排列的内容分类和热点,而非像抖音那样让用户被动刷到下一部剧。

长剧内容消费更中心化——热门剧放在首页轮播,观众也常由站外口碑(微博热议、豆瓣评分等)决策观看。

由于单部长剧动辄40分钟一集、总时长数十小时,用户观影成本高,在一个会话中往往只看一两部剧就已经“肚儿圆”。

因此长视频平台获取的交互数据远少于短视频,算法抓手有限,两者完全不在一个量级。

这直接导致算法在长剧中的作用远不如短剧显著:长视频平台至今没有诞生类似抖音那样纯算法驱动的产品,主要消费模式还是靠内容本身吸引力和用户自主选择。

字节跳动纵横信息分发领域,却迟迟未能在长视频上复制抖音的奇迹,正是因为长剧与算法推荐的契合度先天不足。

换句话说,短剧的推荐算法更像一台高转速发动机:依赖海量的用户行为数据作为燃料,快速试错、迅速迭代,秒针般捕捉用户兴趣。

而长剧的推荐更像人工把关的慢工:内容体量大而精,产出有限,平台更倾向于用人工运营和用户口碑来驱动分发,算法退居辅助地位。

短视频平台上是算法挑选用户,长视频平台上则是用户筛选内容——两种框架的差异,注定了短剧与长剧在算法世界里的不同命运。

短剧爆款为何难复制?

近年来短剧屡屡创造流量神话:从《离婚后,她带六宝惊艳全球》24小时票房破3000万,到《逃出大英博物馆》意外走红,全网爆火的案例不断。

然而爆款短剧往往昙花一现,难以规模化复制。为什么下一个现象级短剧总是可遇不可求?

背后的原因,我们可以从四个方面来解析短剧爆款不可复现的核心症结。

1、内容结构桎梏

短剧为了迎合碎片化传播,往往采取极致浓缩的叙事结构——开篇3秒抓冲突、每隔十几秒埋一个悬念钩子,以强爽快节奏不断刺激观众。

这种“每分钟都高能反转”的结构虽然能瞬间吸引注意力,却也带来剧情薄弱、人物单薄的副作用。

很多短剧热衷于堆叠套路化情节(车祸、失忆、霸总、穿越等桥段轮番上阵)以博眼球,缺乏扎实的世界观和人物弧光。

一位短剧编剧戏称:“短剧就像用工业香精炮制的速食,猛料堆叠却少了慢炖的回味。”

因此,当某个套路出现爆款后,蜂拥而上的模仿者只会加剧同质化,让观众迅速审美疲劳。

内容结构缺乏“蓄力”和深度,意味着短剧难以像长篇故事那样产生长久余韵和持续的话题热度。

2、算法目标错位

短视频平台的推荐算法有着近乎单一的终极追求——用户停留时长和互动率。

算法会偏爱那些能让用户看完并产生互动的内容。

这无可厚非,但也导致短剧创作者难免为了迎合算法而优化内容走向极端化。

剧情必须在最短时间内引爆观众兴奋点,否则就会被算法判定为“不够吸引”而减少分发。

许多短剧不惜以猎奇、狗血的情节换取完播率,一些低俗夸张的桥段频现,甚至触碰法规红线(比如过度渲染复仇、超自然设定等)。

这种对算法指标的短期迎合,带来两个后果:

一旦监管收紧或平台规则调整,这些取巧内容将失去生存空间;其次,即便短期爆红,用户的新鲜感稍纵即逝,算法会迅速将注意力转移到下一批更“炸眼”的内容,昨天的爆款转瞬变路人。

短剧与推荐算法是一场高浓度的速食恋爱——算法一见钟情于短剧带来的惊喜刺激,但从不打算天长地久。

3、用户行为路径:随机邂逅

短剧用户的观影路径更接近随机邂逅而非预约追剧。

在抖音刷到某短剧片段上瘾后,用户也许会顺手点进创作者主页找下集,或者通过平台提示进入关联的小程序追剧。

但这个路径相比长剧的用户行为链要断裂得多。

短剧常常以碎片切片形式出现在信息流里,观众可能先看第5集片段觉得有趣,再回头找第1集——观剧顺序被打散。

长剧观众通常从第1集按序观看,平台会自动播放下一集,形成线性且稳定的消费路径。

短剧因为单集时长短、获取便捷,用户的心智门槛低,“看了就看了”,很少像追长剧那样形成深度依赖。

许多短剧在平台内并没有完善的连载追更机制,用户往往靠博主在评论里留言“关注我,下集不迷路”来留存观众。

这种松散的留存手段远不如长视频平台的用户留存逻辑——长剧观众为了追剧情进展,主动订阅更新或每天回访平台等更新。

短剧的非线性观剧和弱留存手段,使得哪怕某一短剧片段爆红,全剧也未必能把用户持续笼络住。

很多用户可能就看了几个精彩剪辑片段,并未转化为系列追看的忠实观众,更不用说培养出类似长剧粉丝那样的黏性。

4、模型冷启动难题

短剧在推荐系统中的崛起很大程度上是一场赌运气的“抽奖”。

海量新短剧作品涌入平台,算法需要在缺少先验数据的情况下决定给谁机会。

抖音的规则往往是让每条新视频都经历小规模曝光测试,如果在初始池中数据优秀,才有机会进入更大流量池。

短剧项目成败的生死瞬间往往发生在上线后的头几小时:如果前几集没抓住人、指标平平,系统很快判定这部短剧“没戏”,随之降低推荐级别,石沉大海。

长剧在冷启动上相对宽松——长视频平台通常会基于片方宣发力度、明星阵容和题材热度来给予新剧一定的初始曝光(首页Banner推荐、新剧专区等),让观众自主选择后再观察留存率和口碑。

简单来说,长剧往往有人工兜底的冷启动流量,而短剧更多靠算法自然厮杀。

正因为如此,短剧的爆款更像流星——抓住了一瞬间的用户情绪和算法窗口便能大放异彩,但环境稍变就转瞬坠落,很难按照可复制的方法持续产出。

同样题材、同一班底,在短剧领域未必能二度引爆,因为用户的口味和平台的偏好都瞬息万变。

唯一的出路是与其追着算法和数据的影子跑,不如贴近用户当下真实的情绪需求,用创意和内容本身搏出位。

这正是短剧团队当前摸索的方向:提高对热点的敏感度、快速试错、小步快跑,用“人找内容”的思维反制算法黑箱。

长剧推荐更稳定的秘密

相较于短剧的骤热骤冷,长剧在推荐体系中的表现要平稳得多

你看那些长剧,《甄嬛传》《仙剑》都已经十几年了,还能随时回锅重刷。为什么?

1、完整内容结构与深度黏性

长剧胜在一个“长”字,有足够的篇幅去搭建完整的故事世界和情感纽带。

长剧可以铺垫-发展-高潮-结局一应俱全,观众随剧情推进逐步投入情感,形成追剧惯性。

一旦观众投入一部长剧,往往每天惦记更新或一有空闲就狂刷几集,形成对平台的主动回访。

相比之下,短剧虽刺激却短暂,很难让用户与角色共度足够长的时光去培养情感依赖。

长剧观众在剧集期间呈现极高留存,平台也乐见其成,因为长剧还承担着拉动会员订阅的任务。

2、长尾效应与持续流量

优质长剧往往具有更强的“长尾”生命力。

剧集播完乃至几年后,仍能不断吸引新的观看和讨论,实现流量的多次循环利用。

经典剧集如《甄嬛传》《亮剑》等,多年过去依然重播刷屏,成为观众重温首选。

平台可以反复把优质老剧推荐给尚未看过的新用户,借助某演员新作走红带动过往作品回流观看。

甚至通过衍生内容延长长剧热度——例如推出相关综艺、番外篇来承载观众对热播剧的情感。

长剧IP可以反复“二次开发”,在算法推荐中获得长周期曝光。

而短剧大都过了热度峰值便销声匿迹,很少有人会反复刷同一个短剧或在几年后慕名前来观看。

3、平台机制与生态优势

长剧的稳定性也与长视频平台的运营机制有关。

推荐模式更强调“精选+订阅”而非完全的流量池搏杀。

对于有潜力的长剧,平台会在首页给予持续露出,并根据会员观影行为来精细化推送。

这种推荐结合了人工运营和算法,带有“温度”的推荐。

平台会识别追剧意向,在后续登录时优先提醒续播,甚至通过APP通知督促。

长剧推荐系统更注重提高单个内容的留存和转化,而不是频繁切换内容来最大化时长。

平台投入一部长剧,可能几年后还在带来会员和广告收益;而短剧如果没爆可能很快石沉大海,即便爆了也只能红极一时,难成长期资产。

所以,长剧在推荐系统中的稳定,既源于内容粘性的厚度,也受益于平台分发策略的差异。

长剧与观众建立的是一段细水长流的关系——观众为剧情长久沉迷,平台也给予它时间和空间去成长。

而短剧更多是凭借一时的新鲜感与观众“闪婚闪离”,聚散匆匆,难以恒久相守。

随着短剧内容精品化趋势,以及平台调整算法策略照顾短剧连载,短剧的留存和长尾能力也在增强。

但总体而言,目前长剧在用户黏性和长期价值上的优势仍较为明显,这是算法推荐模型在面对不同内容形态时“厚此薄彼”的结果。

从业者视角:“一将功成”易,“复制爆款”难

短剧与长剧之争,不仅体现在数据和模型上,也反映在行业从业者的心态与策略中。

许多内容方和平台运营人员对短剧的爆款现象既兴奋又头疼:兴奋于小成本搏出大流量的可能,头疼于难以捉摸的用户喜好和不可持续的成功模式。

一位短剧制片人在接受采访时直言,长视频平台现在做短剧有点“傲慢与偏见”的味道——“他们老想用长剧的套路来指导短剧,沿用复杂的过会、评级体系去筛项目、选演员,结果水土不服。”

例如某长视频平台对短剧演员仍按S级、A级的标准卡学历资历,但短剧需要的是网感强、演技能撑起高光爽点的新演员,这种沿袭旧标准反而错失了短剧圈涌现的新“顶流”。

长视频平台习惯于凭过往数据判断内容偏好,但短剧市场瞬息万变,“过去式的数据”很难预测“进行时的爆款”。

正如一位版权商务经理所说:“长视频平台靠数据思维复刻成功案例,而短剧平台靠用户思维紧抓当下热点情绪。”

一个典型案例是短剧《家里家外》——这部竖屏短剧在免费短剧平台红果上爆火。

但当有平台企图投入资金拍摄“《家里家外》第二季”时,却并未复制成功,反而口碑平平。

制片人麦子坦言:“爆款短剧始终是大众想看什么我们才做什么,而不是我们想做什么。买以前爆过的作品做第二部必扑。”

一些嗅觉敏锐的短剧厂牌便选择少而精的路线:不迷信过往成功经验,而是小团队紧盯社会情绪和话题风向,快速产出贴合当下的创意剧本。

据业内人士透露,有家头部短剧公司作品不多却几乎月月出爆款,“他们从不靠过去的数据判断,而是基于当下用户的需求和话题,结合扎实剧本逻辑来做内容”。

短剧行业的疯狂生长也引来了监管和市场的校正。

近几个月抖音、快手等都发布治理公告,清理了大量违规、低质微短剧。

“蒙眼狂奔了两年的短剧踩了一脚急刹车”,很多从业者早有心理准备。

监管趋严并不意味着短剧就此终结,反而预示着新阶段的理性竞争:平台开始重新审视短剧算法逻辑,尝试用分级分发、人工干预等手段引导正向内容,让“优质内容有最大的曝光机会”。

短剧创作也在往精品化方向演进——剧本打磨更用心、制作投入上升,试图以更高质的内容获取用户支持。

结语

短剧和长剧之争,其实就像快餐和家宴的较量——都好吃,就看你当下饿不饿、馋不馋。

短剧爆款难复制,是因为它更靠天时地利人和,长剧则靠时间和耐心积累。

算法没法替你爱一部剧,但用户会。或许,回归内容本身,才有机会在这场“内容军备竞赛”里活下来。

责任编辑:凌美

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [勾正科技] 勾正科技发布《2025中国家庭智能大屏行业发展白皮书》 2025-09-17

- [探显家] 就营收而言,Okko成为俄罗斯的第二大视频流媒体服务 2025-09-17

- [常话短说] 【解局】广电宣布,全网免费换机?! 2025-09-17

- [常话短说] 【利好】两大部委联合向中国广电等下发重要文件! 2025-09-16

- [常话短说] 【解局】中国广电有望获得新牌照吗? 2025-09-15