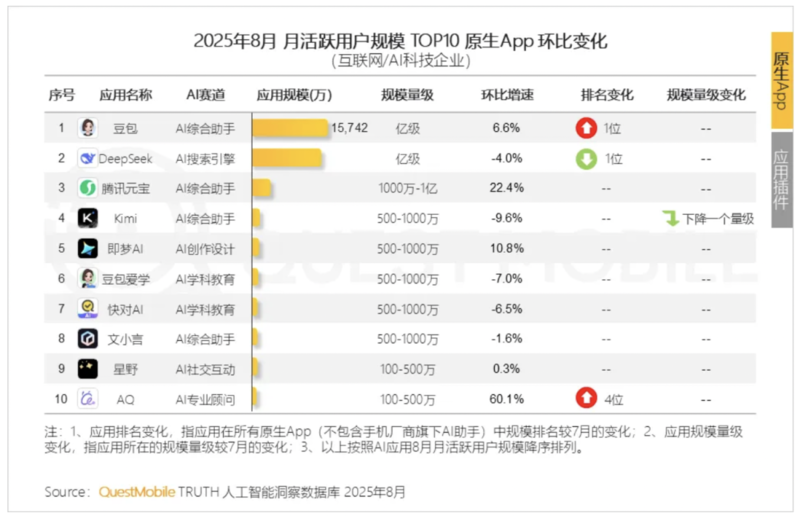

今年8月,AI应用的江湖又掀起了一波热浪。根据QuestMobile最新发布的月度报告,豆包以6.6%的环比增速,月活跃用户规模飙升至1.57亿,成功反超DeepSeek,重夺原生App阵营的月活TOP1宝座。同期,腾讯元宝的增速更猛,达22.4%,稳坐TOP10第三,月活规模稳稳卡在1000万到1亿区间。这不仅仅是数字的游戏——报告显示,TOP50 AI应用中,超过半数是In-App插件形态,豆包则是唯一杀入榜单的PC客户端,靠的就是跨端用户积累的“乘数效应”。数据显示,整体来看,原生App用户2.77亿、In-App插件6.22亿、手机厂商助手5.29亿、PC端2.04亿——AI生态的总规模已破6.45亿,俨然成了数字时代的“全民搭档”。

公众还在为豆包和Deepseek谁是“优等生”谁是“隔壁邻居”争得面红耳赤,我却更欢喜于国产大模型的多元化趋势日渐向好,对于用户而言,多样选择、优质服务、贴心陪伴反而是好事。

想起前几天和朋友的闲聊。我们俩都是AI生成的“忠实粉丝”,但玩法天差地别,却意外地撞出了火花。

她最近总爱钻研古籍里的养生秘诀,却苦于文案总写得像学术论文,枯燥得能把观众赶跑。有一天,她突发奇想:让Deepseek帮他写文案!不是全包,而是先将医理笔记、自身感悟扔给这样的工具,AI负责梳理逻辑、润色成通俗段子,再配上生成视频的画面。短视频一发,点赞量直线上升,观众留言“涨知识”“原来中医这么好玩”。

而我呢,更偏爱奇幻路线。传统文化是永恒的灵感源泉,我总想让AI帮我还原真正属于中华文明的神话世界,那些尘封在《山海经》《博物志》《搜神记》《聊斋志异》里的神怪兽鬼精,总让我脑洞大开。我用AI做生成视频的玩法是:先梳理情节,再挖掘细节,用三四样AI工具同步生成初稿视频,自己上手剪辑、加配乐。虽然使用了AI,但是AI不抢戏,它像个靠谱的“副手”,帮我避开bug,比如逻辑跳跃或画面卡顿,让故事流畅得像讲给小朋友听的睡前故事。

我们聊着聊着,发现了一个共同点:AI在“知识内化型输出”这个领域,简直是天作之合,我们阅读古籍,可能不一定记得清楚,但把我们阅读的内容分享出来,完成了知识输出,也就完成了真正的学习。其实输出式学习是自己完成的,因为AI不需要那些科幻电影里“取代人类”的夸张光环,只需在关键节点补位——梳理思路、润色表达、激发视觉灵感,就能把脑中的碎片拼成完整作品。

就像豆包大模型团队在2月推出的UltraMem架构,推理速度提升2-6倍,成本降83%;6月又升级1.6版,添了视频生成和实时语音模型。这些底层创新,让AI从“高大上”工具,变成日常创作者的“隐形翅膀”。当AI功能嵌入手机生态,推广得顺风顺水,用户就自然而然地爱上这种“恰到好处”的辅助。

之前人民日报、光明日报等主流媒体也都曾发表评论,一致指出AI代替不了人的温度和温情。这些观点,实际上是我们作为碳基生物,对自身文明与情感纽带的一种坚守。具体如何替代不了,其实需要我们自己去体验、去对比,实践了才真切地感受到,这些评论绝非空泛之谈,亲身的尝试,就是最好的证明。

从今年初接触到如今,我的感受是,AI不是“替代者”,而是“镜像者”——它映照出我们内心的空白,也照亮填补的路径。在一个信息过载的时代,知识内化不再是孤军奋战,而是与“非人伙伴”的默契共舞。想想未来,当各类稀疏模型进一步压缩成本,视频生成如开车般成熟,我们会不会看到更多“融合”的奇观?或许这不只有娱乐,而是认知的“深度潜航”。

AI推你入水,你却游向未知的深渊。这个潜航舰队的规模可能会有6.54亿,每一个增量,都是人类好奇心的延伸。

所以,对我们普通人,AI是那双“隐形翅膀”,不带你飞天,却让你飞得更稳、更远。它放大知识的生命力,也放大故事的回音壁。它不是取代,而是共振;不是工具,而是镜中之友。

责任编辑:凌美

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【立即行动】四部委联合规范酒店电视服务,广电抓住机会! 2025-09-30

- [勾正科技] OTT月报| 2025年8月智能电视大数据报告 2025-09-29

- [常话短说] 【解局】这个省广电自我救赎,出招! 2025-09-29

- [常话短说] 【重磅】新型广电网络咋理解?! 2025-09-28

- [勾正科技] 勾正科技郑婷婷:2025大屏营销新机会 2025-09-26