8月6日,红果推出新的平台合作剧本政策:编剧工作室拉新激励、编剧工作室成长激励、编剧工作室分账激励以及剧本拉新专项激励,新规于8月13日正式生效。

自新政推出后,社交网络就一直在上演关于编剧的「资源整合战」。

不少工作室宣称「拉新奖励全额返还编剧」「给编剧高保底,快速加白」等。同时,也有一些编剧认为「一觉醒来天塌了」,在社交平台发帖求助,「以后个人编剧是不是只能挂靠工作室了」「个人已加白过稿如何挂靠工作室」……

这些躁动的行业碎片,拼凑出红果短剧新政发布后的众生相,而这些集体焦虑需要更精准的归因:

当行业规模突破阈值,散兵游勇的创作方式必然让位于标准化生产体系,平台需要的不再是偶发的爆款,而是可持续的内容供给能力。

红果新政加速行业分层

今年4月底红果更新了剧本激励政策后,8月将剧本政策继续升级,并向编剧工作室倾斜。这一转型的核心驱动力源自于红果产能扩张的刚性需求与内容同质化的品质危机。

在红果免费短剧之外,字节于今年7月推出第二款免费短剧APP「木叶」,主攻下沉市场,其内容池中80%为独播版权剧,题材聚焦「战神赘婿」「打脸虐渣」等男频高情绪强度网文改编作品。

另一款免费短剧APP「咸柠」则进一步扩大免费短剧矩阵,目标直指三四五线城市的女性用户,主推「甜宠」「大女主」等题材,注重情绪价值,如古装仙侠、都市言情等。

当平台收割下沉市场,扩大免费短剧版图时,传统依赖个人编剧随机投稿的模式就显得效率低下且品控薄弱,这驱动着产业链转向可集中管控、高效协作的编剧工作室工业化体系。

与此同时,今年以来,《云渺》《十八岁太奶奶》等IP通过续集热播验证了「追剧惯性」的商业潜力,这种「追剧惯性」的本质是用户情感沉淀与消费路径依赖,当观众对角色和世界观产生认同后,续集可大幅降低获客成本,并提升转化率。

那么,IP续集被验证为流量与收益的「双保险」,平台对内容供给的诉求也会发生相应转变,即从单点爆款转向可持续的规模化输出,相比个人编剧单兵作战的不确定性,编剧工作室更能适应这种规模化的内容产出。对平台来说,个体的创作才华也只有嵌入组织化产能体系,才能兑现为平台需要的商业资产。

这就是红果的解决方案,即编剧签约工作室,集中管理创作流程,提升剧本过稿率和基础合格率,支撑日均数十部的上新需求,并借助工作室连带责任机制解决抄袭追责难题。

过去短剧平台的竞争焦点集中在「剧本采购」上,通过高额保底、分账激励争夺成熟IP和爆款剧本。

例如快手在7月28日发布「星芒创想计划」,分设古风、喜剧、家庭等五大赛道,单赛道冠军奖金8万元(折合千字2000元),并承诺为优胜剧本匹配头部演员与亿级宣发资源。

而如今,平台策略已经从单纯的剧本资源争夺延伸至创作人才端。

骏乐影视7月发起了「赤兔计划」,面向全市场招聘短剧内容创作人才,最高可获得200万以上的年薪加公司年终分红,并推出针对个人编剧的「赤兔觉醒计划」以及面向成熟工作室的「赤兔驰骋计划」。

红果的新政无疑将这一趋势推到更远。

新政以拉新、成长、分账三重杠杆强化资源倾斜,头部工作室享有S++级剧本40%分成与20万保底,但需完成「月招10名新人且首月过稿」的拉新指标,而对个人编剧来说,提交符合要求的剧本可获得1万基础奖励金,起量后可获得3万-15万拉新升级奖励。

图片来源:公众号 红果自制剧

从抢剧本到抢编剧,编剧人才的战略价值被推至行业博弈前沿,编剧这一角色也从单纯的内容供应者升级为平台「IP资产缔造者」,其长期创作能力与衍生价值成为平台押注的核心。在这种情况下,单打独斗的编剧们自然就会面临焦虑。

事实上,短剧发展至今天,编剧生态的「二八定律」愈加显化。

头部编剧工作室凭借稳定产能与平台权重加持,几乎垄断了平台定制项目,而普通个人编剧因缺乏背书与议价能力,面临着被挤压至产业链末端的风险。

目前普通编剧的稿费保底大概是2万元,头部编剧的稿费保底已达到12万-20万,尤其当长剧遇冷,大量腰部编剧转向短剧赛道,进一步加剧了底层内卷。

无疑红果新政将编剧分层现象进一步推向赤裸化。不过,这种分化并非绝对封杀,红果同时开放悬疑民俗、现实情感等稀缺题材通道,为坚持独立的编剧留出了差异化生存空间。

编剧生存法则

从今年年初红果将剧本投稿集数标准定为30集,就有不少制作公司、小说网站和红果签约了战略或年框协议,本身就对个人编剧造成了一定的投稿压力。

如今,红果新政的资源倾斜天平更加显著地偏向头部机构与编剧工作室,不少人担忧个人编剧的生存空间会进一步被压缩。

社交媒体上,关于红果新政策的讨论还在持续发酵。编剧们担忧的是,纯新人能否得到工作室加白权限,挂靠工作室究竟能否真正提升过稿率,过稿后工作室是否从中抽成等。

通过梳理小红书等社交平台上的行业讨论,可见相关规则和实践尚未形成明确共识。工作室铺天盖地「找编剧」的帖子反而更像是「走人海战术,拉人头赚分成」。

具体的规则尚未明了,过度解读或焦虑情绪只会对编剧个体的创作投入产生不必要的消耗。对编剧群体来说,在不断变化的市场格局中重构竞争力,探索差异化的生存路径才是正解。

选择挂靠头部工作室确实成为了新人编剧的现实选择,这不仅能通过「加白权限」提升剧本过稿率,更意味着保底标准的实质性提升。红果的两项政策均鼓励工作室引入新编剧,实质是在构建工作室主导的新人编剧培育机制,对于新人来说,无疑是个利好。

而对于有成熟作品的编剧来说,挂靠工作室并非唯一选择,其沉淀的过往作品数据构成了与平台议价的基础,而平台事实上也通过差异化赛道保留了个人创作的接口。

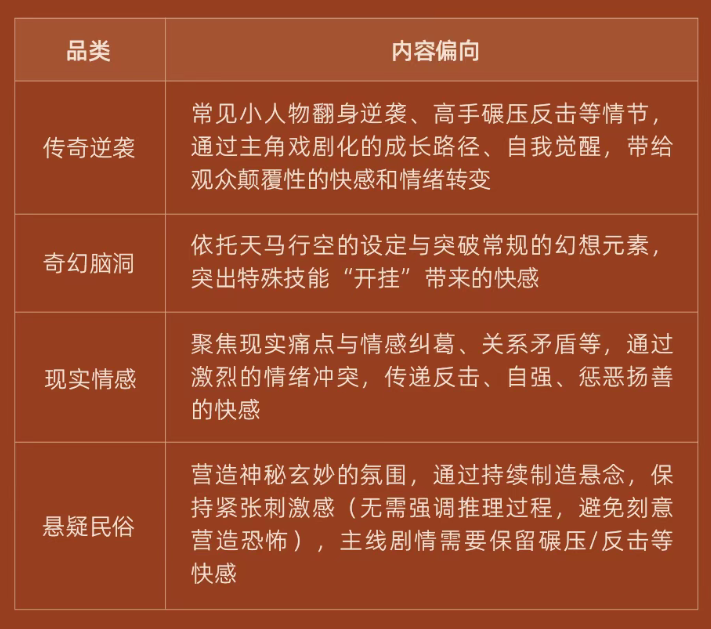

如红果此次开设了传奇逆袭、奇幻脑洞等四大题材专项通道,包括快手、小红书等平台仍然在持续剧本直采机制,而不是完全和编剧绑定,这便为成熟编剧提供了独立于工作室体系的创作路径选择权。

图片来源:公众号 红果自制剧

在这场生存博弈的另一端,编剧工作室同样面临着扩张悖论。

正如前文所言,为满足平台「月招10名新人」的硬性指标,部分工作室不得不放宽录用标准,反而可能带来内容品控的滑坡。因此,那些「无条件加白」的工作室也面临着剧本质量参差不齐,最终拖累整体过稿率的风险。

同时,若平台资源分配机制持续向头部工作室倾斜,承担大规模新人培养任务的中小工作室可能遭遇核心项目获取瓶颈——资源虹吸效应或将使其陷入培养投入与高价值回报脱钩的断层困局。

更进一步来说,编剧行业震荡的深层动力,源自短剧产业整体的价值升维。

长剧演员王丽坤领衔主演了短剧《若熙传》,曾在爱奇艺上线4天持续占据微剧热播榜第一,而舒畅目前已经主演了《蛇年大吉之小青渡劫》《锦绣传》《凤栖今朝》三部短剧。几日前,霍建华、黄宗泽、阚清子主演的悬疑短剧《搏忆》也放出了预告片。

传统影视圈明星纷纷入场短剧,带来的不仅是流量,更是专业标准的提升。另一方面,精品化正从个案进阶为行业范式,反哺创作升级。

听花岛出品的亲情奇幻剧《没关系是家人啊》在《家里家外》后再度将视线聚焦到亲情,上线三天热度就冲到红果热播榜第四、新剧榜第三,是今年爆款短剧中为数不多的原创剧本。

快手星芒短剧《黑桃四姐妹》以「七百年救赎」和「女性联盟」为创新点,上线两周在快手站内播放近3亿,连续霸榜快手短剧热播榜TOP1,站内相关话题热度高达3.8亿次。

在这个背景下,编剧的终极竞争力正在回归本质,既需深谙工业化创作法则,精准构建更复杂的人物弧光与行为逻辑,又要保有类型创新的敏锐度,以新鲜视角打破叙事窠臼。

1号结语

8月18日,红果将在杭州开展编剧大会,大会涵盖红果自制项目分享、选题趋势研判、与平台方和承制方面对面交流等环节。关于此次剧本新政的细节,是否会做进一步解释,值得期待。

而无论是个人编剧还是工作室,真正的出路一是以不变守心,讲好故事的能力始终是立足之本;二是以变应变,主动适应行业变化,驾驭规则,而不被规则驯化。

责任编辑:凌美

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【重大】新政出台,广电发展新机会 2025-10-24

- [常话短说] 【重磅】国家广电总局公示! 2025-10-23

- [常话短说] 【解局】广电靓号,冲! 2025-10-22

- [常话短说] 【突发】一广电总局原副局长,逝世 2025-10-21

- [常话短说] 【重大】重要通知,事关广电 2025-10-20