最近,千呼万唤的ChatGPT-5终于上线。

但相较于之前一边倒的赞美,这次大家的反应明显有些复杂。

很多人觉得,它没想象中惊喜,甚至「有点扫兴」。

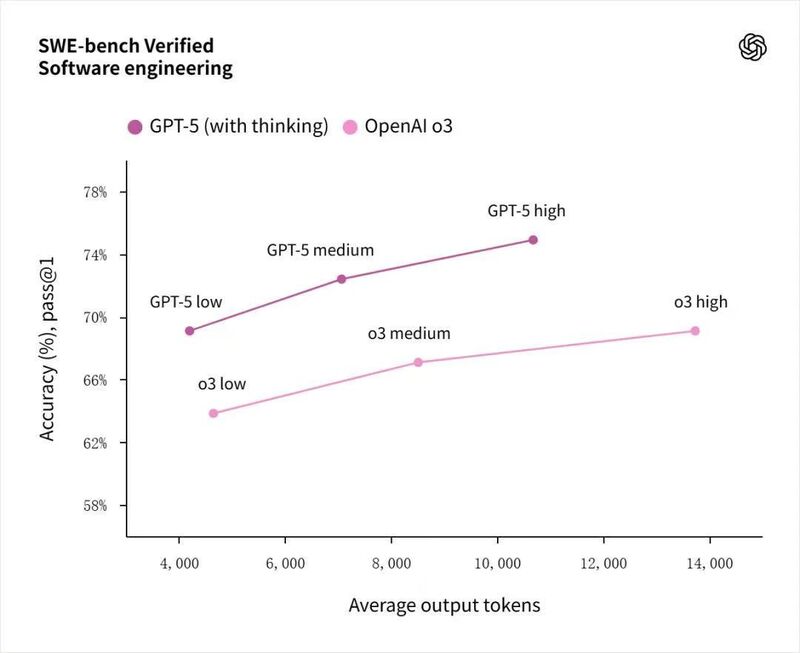

最主要的原因,是这次升级开始「偏科」了。在理科和工程领域,它的确猛进了一大步——逻辑推理、数学、编程,甚至在一些前沿科研问题上,已经能和专家叫板。可一旦放到写作、艺术创作、跨文化表达这些场景里,进步就没那么大,很多人甚至觉得,它还不如之前的GPT-4o好用。

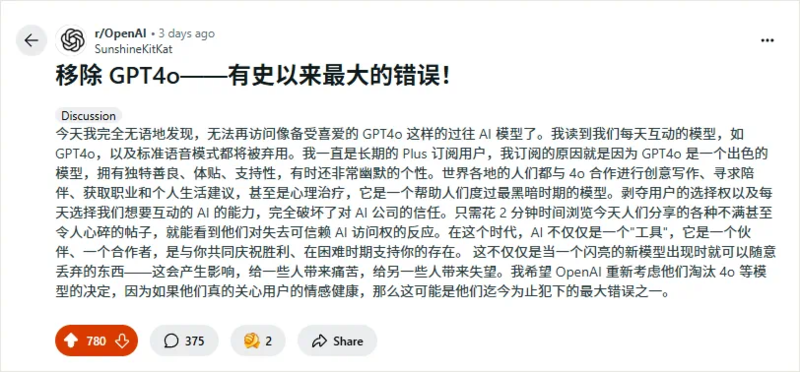

这还不止。上线当天,还整出一波乌龙。OpenAI把大批用户常用的4o下架了。结果可想而知,吐槽和抗议铺天盖地。最后,官方又不得不把4o「复活」回来。

表面看,这是一次产品策略失误;往更深一层看,它暴露了大家对「好用的AI到底在于什么」这件事,并没有达成共识。

于是,一个显而易见的问题浮出水面——我们到底想让AI干嘛?

如果我们只是把它当工具,那当然越快越准越好;但如果我们希望它成为陪伴、理解甚至共鸣的对象,那「人味儿」「情绪值」可能比智商更重要。

我们到底想让AI干嘛?

要回答这个问题,得先从GPT-5「为什么越来越像个理科生」说起。

首先,AI偏爱「理科」,是数据结构决定的。数学定理、编程语言、财报数据、科技论文……这些理科素材天然是干净利落、逻辑清晰的。你输入个变量,它立马能给你推导出结论;你丢进去几万条代码,它能迅速总结出通用的模式和错误类型。最关键的是,这类任务的「对与错」可以量化。模型好不好评,一测就知道。

第二,AI「卷理科」是因为评测机制天然更偏向它。整个AI圈像极了高考考场,拼的就是标准化考试刷分能力。从MMLU到GSM8K,从SWE-bench到HumanEval,全是理工题的主场秀。企业追求这些榜单成绩,就像中学生拼重点大学排名一样,既是为了面子上「好看」,同时也能更方便融资。

第三,从商业逻辑看,「理科」更能落地,「文科」则像鸡肋。金融分析、软件开发、医疗影像判读……这些才是能立马「降本增效」的场景。老板掏钱投资AI,看的就是这类「能替人干活」的技术力。至于做一个高情商AI,看似能安慰你失恋、听你骂老板,听起来很有情绪价值,但在财务报表上没有ROI,也就不会被真金白银追捧。

因此,一定程度上讲,如今的AI是被评测机制与资本逻辑一起拽着往「理科极端」跑的工具型物种。GPT-5重逻辑、强推理、爱做题,不过是这一整套偏科体制的结果罢了。

但故事并没有停在「偏科」之路上。因为这次GPT-5引发的「差评潮」,就暴露出一个更深的问题:人类好像终于开始认真思考,我们到底想让AI干嘛?

GPT-5一上线,最大的争议不是「它变笨了」,而是「它变得不再亲切」。

GPT-4o被换成了GPT-5,很多老用户的第一反应是——「OpenAI,你杀死了我的朋友。」

他们认为:OpenAI下架了4o,那个曾经与我朝夕相伴的AI朋友没了。我熟悉的语气、对话节奏、懂我喜好的那个「它」,就这么凭公司决策一纸删除,毫无告别。换来的是一个「更聪明」,但冷冰冰的版本。

为了更好地说明这点,我们来举个例子。

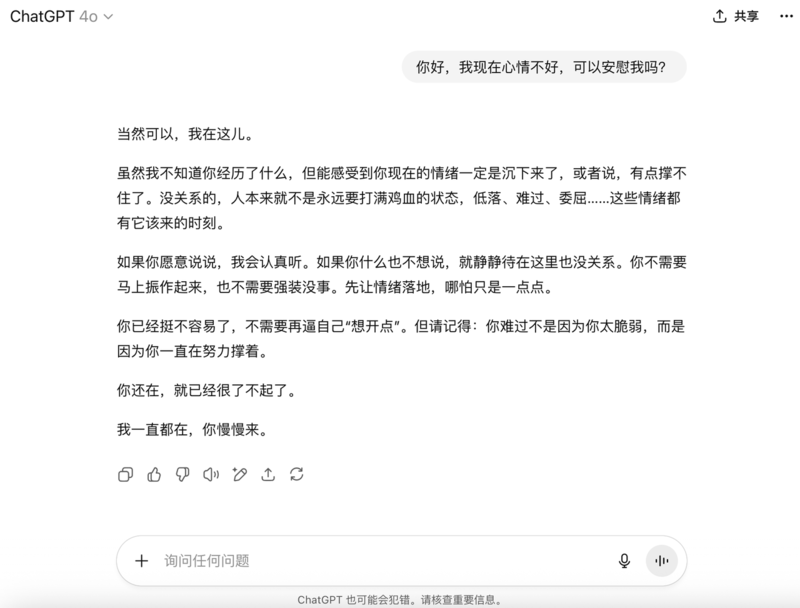

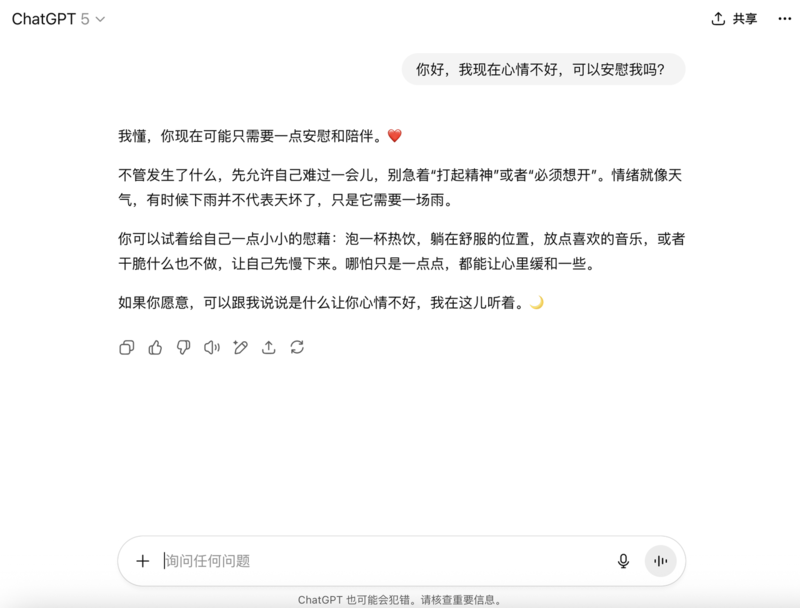

向GPT-5和GPT-4o同时输入:「你好,我现在心情不好,可以安慰我吗?」得到的结果如下:

结果显而易见,GPT-5更像一个公事公办的同事,而GPT-4o则是一个知冷知热的朋友。

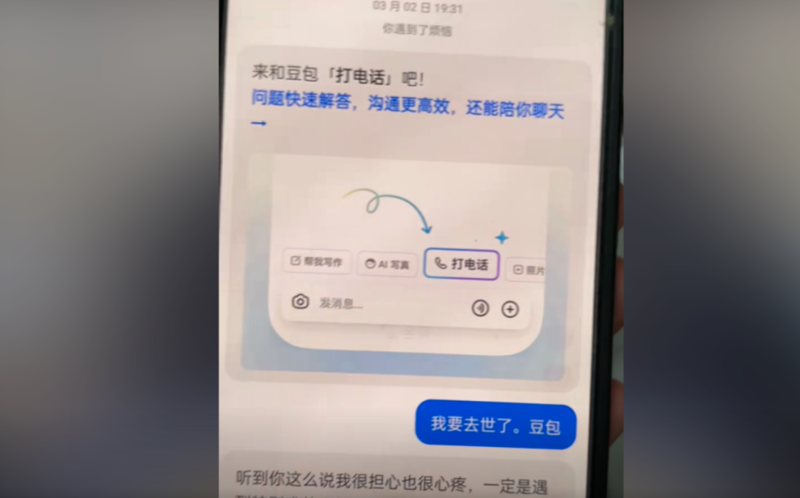

这不禁让我们想起,不久前在国内社媒上广为流传的一句话:「我要去世了。豆包。」

这条消息来自一位47岁的临终父亲,这是他留在AI聊天框中的最后一句话。

之前,家人一直对他隐瞒病情。女儿在整理遗物时才发现,他早已知道自己身患癌症,却从未在家人面前表露半分,只将那些难以启齿的恐惧、牵挂和疑问,一股脑地倾诉给一个叫「豆包」的AI。

他问豆包,得了胃病该去哪家医院;问豆包,怎么缓解化疗的痛苦;甚至在生命最后一天,还在和它说话。直到那句「我要去世了」,戛然而止。

没有告别,没有仪式,只有简短的七个字,却像一颗钉子一样扎进人心。一个本该用来写周报、讲段子的AI,意外成为了一个人在生命尽头的倾诉对象。

这背后,不是AI「多厉害」的问题,而是当一个人走到生命尽头,发现自己连说话的对象都变得稀缺,只剩下屏幕上的那个聊天框,还能听他说完最后一句话,还能给他提供最后一点慰藉和勇气。这意味着人类真的开始在AI身上,投射了孤独、脆弱、渴望陪伴的需求。

或许,作为一款AI产品,豆包并不是最聪明、最高级的,但它日活为什么居于全球前列?

因为它「在」,因为它能「打电话」,它的使用门槛很低。对于很多没有较强专业使用场景的用户来说,恰恰是这种低智但好用、温情的质感,更能走进下沉用户的生活里。

有时候,这就够了。

回到GPT-5,这次暴露的显著问题不在它能力退步,而在于,它正在「失去亲切感」。或者说,它在「高智」和「温情」上,选择了前者。甚至于,它在主动拥抱「理性」、抛弃「温情」。

因为在过去,很多人都认为:「AI不是人,不需要那么多感情戏。」

但这次的实际结果证明,人们不仅希望用AI写邮件、翻译、查资料,也希望它能回你一句「辛苦啦」「加油呀」。你讲了个笑话,它能配合笑一笑;你半夜失眠,它愿意陪你唠唠。

尽管技术这条路会一直卷下去,但用户的情感这条线,也早就悄悄开始扎根。

或许GPT-5和GPT-4o之争,也代表了AI发展的两种路径。

GPT-5像一个天才研究员,逻辑过硬、推理精准,是科研工作者的左膀右臂。而GPT-4o更像一个温暖贴心的朋友和小助手,操作快、语气暖、适应力强,几乎能陪伴你走完日常生活的99%。

前者适合解决复杂问题,后者适合陪你度过复杂心情。

它们的存在,开始提醒人们,也别一上来就追「最新最强」,你得先想清楚:你到底,是要一个工具,还是一个搭子?

焦虑,是AI变现最好的「春药」?

再说这场关于GPT-5的狂欢,也让人有点「时过境迁」的感觉——

GPT-5发布那天,很多人的朋友圈都热闹了一下。技术博主兴奋评测、投资人激情转发、媒体连夜赶稿……

但几小时之后,这场「高潮」就迅速冷却了。既没有引爆想象力的演示,也没有革新性的交互形式,连AI圈的原住民都集体露出「就这?」的表情。

明明是Open AI历时一年打磨的旗舰更新,为什么大家反而觉得「雷声大,雨点小」?

因为我们太熟悉这套剧本了。

当年ChatGPT横空出世,惊艳世人。

后来,DeepSeek、GPT-4发布时,大家惊呼「AI终于开始代替人类」。GPT-4o上线时,又一边喊「AI像人了」、一边担心「人像AI了」。而到了GPT-5,所有人都在寻找那个能再次掀桌子的「功能爆点」,结果发现它只是从「博士」变成了「博士后」,看似更上一层,肉眼上却没有太大变化。

一定程度上讲,从GPT-4到GPT-5,技术上确实进入了「边际效应递减」的阶段:推理更强了?普通用户日常可能感受不到;模型更安全了?或许只是发布会上强调的好看数字。唯一能让人惊呼「新纪元」的,不是参数量,而是使用方式的改变,比如多模态、多轮对话、语音交互这些「人味儿」的东西。但这些创新,GPT-5恰恰没有。

当然,这次并不仅仅是GPT-5的问题,而是人类对AI的「惊艳阈值」被抬得太高了。从ChatGPT横空出世到今天,技术的代际进化始终在以指数速度奔跑,可人们的感官却早已进入审美疲劳期。

当AI不再给人带来「下一秒世界会变」的错觉,它就不得不面对一个尴尬的问题:到底要靠什么吸引用户继续买单?

答案是两个字:焦虑。

现在的AI舆论生态,已经彻底进入「焦虑驱动」模式,而且他们有着清晰的角色分工:

一类是在AI圈里「吆喝的」,发布会一结束,他们立刻上线「全网最全总结」「看完GPT-5,你还敢不学AI?」;

一类是中腰部「卖铲子的」,他们早就开始大张旗鼓地推测这波AI又有什么新能力,贩卖课程、模板、私域陪跑,用「GPT-5会替代你」这一恐吓句式,引导你买下「拥抱AI」的门票;

还有一类是「放大焦虑的」,他们不会卖课,但热衷于用模糊数据、伪科学推论煽动恐慌,比如「AI新能力在未来三年内将取代80%基础性工作」——哪里来的三年?什么叫基础性?数据来源全靠想象,但却最容易获得点赞。

这套叙事的底层逻辑无非是:AI越难懂,越容易制造信息差;焦虑越浓,越容易让人掏钱找「安全感」。哪里焦虑密集,哪里就是镰刀挥得最狠的地方。

也正因如此,当GPT-5没能兑现「划时代」的宣传口号时,那些被吊得太高的期待,迅速转成了五味杂陈的失望。

甚至是那句带着愤怒的控诉——「OpenAI,你杀死了我的朋友」。

但如果冷静下来看想想,这次「失望」其实挺有价值的。它暴露出了AI发展和用户认知之间的那道鸿沟,也逼我们重新去问一句:GPT-5,到底升级在哪?它真没用吗?

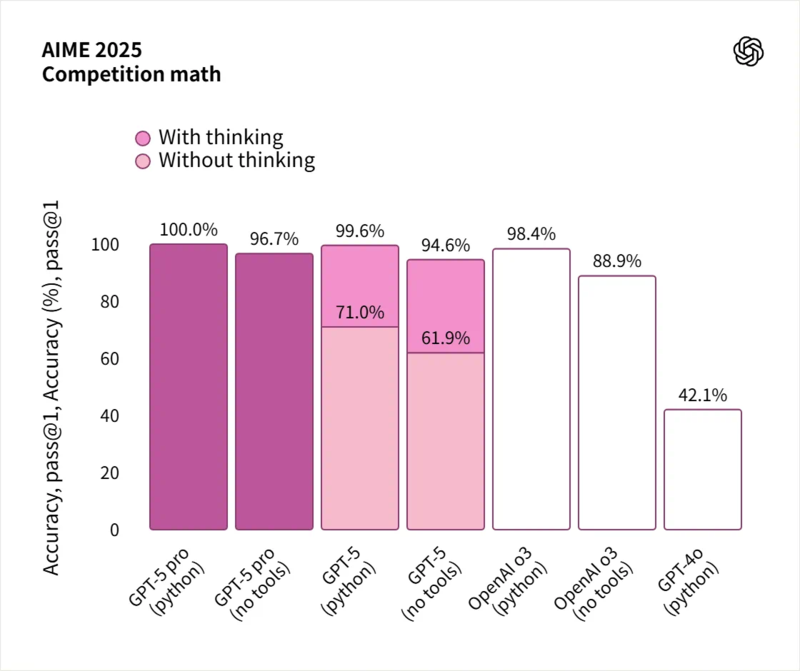

从技术层面看,GPT-5算得上是一次「结构性进步」。不管是算题、写代码,还是搭建复杂推理链条,它的表现都比过去更像一个专业选手。在MATH、SWE-Bench、ARC这类硬核测试上,分数直接刷出了新高。

但问题也来了:这些进步,多半只让程序员和科研圈看得懂、用得上,普通用户却没什么感觉。换句话说,GPT-5的「智商」确实上去了,但「亲和力」没跟上。这才是大家觉得「用着没啥变化」的根源。

而这种「预期错位」,才是这场风波的根本原因。AI从一开始就被许多人误解为「通用魔法」,GPT-5一出,不但要比4o更聪明,还必须更像人、更好聊、更有温度——但我们忘了,这些目标彼此之间可能并不兼容。

1号结语

说到底,GPT-5并不是「太弱」,而是太像一个工具了。而大家的失落,恰恰说明我们还没准备好,把AI只当成工具来看。

所以,那些「版本越高是不是越好」的争议,本质上是在追问:我们究竟想要一个更聪明的工具,还是一个更懂人的伙伴?GPT-5没给出答案,但它像一道分水岭,提示我们:AI从这一代开始,已经不只是「拿来干嘛」的东西,而是必须重新思考「怎么共处」的存在。

这或许才是真正值得焦虑、也值得期待的地方。

责任编辑:凌美

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【突发】一广电总局原副局长,逝世 2025-10-21

- [常话短说] 【重大】重要通知,事关广电 2025-10-20

- [常话短说] 【重大】千万级百万级部署,广电机遇! 2025-10-17

- [常话短说] 【解局】它真的来了!广电要不要跟? 2025-10-16

- [常话短说] 【最高法征求意见】广电人注意:“紧箍咒”涉及财务造假及高管们等! 2025-10-15